Delegated Proof-of-Stake: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist Delegated Proof-of-Stake (dPoS)?

Ein Konsensmechanismus, bei dem Tokenhalter Delegierte wählen, die Blöcke erzeugen und das Netzwerk sichern. Das ermöglicht schnelles und effizientes Validieren ohne Mining. - Wie funktioniert dPoS?

Tokenhalter stimmen über eine begrenzte Zahl von Delegierten ab. Diese produzieren reihum neue Blöcke und können jederzeit abgewählt werden. - Was unterscheidet dPoS von PoS?

Bei dPoS wählen die Nutzer Validatoren aktiv, statt sie zufällig bestimmen zu lassen. Dadurch entsteht mehr Kontrolle, aber auch potenzielle Zentralisierung. - Warum gilt dPoS als besonders effizient?

Weil nur wenige, festgelegte Teilnehmer Blöcke erzeugen. Das spart Ressourcen und ermöglicht sehr kurze Blockzeiten. - Welche Blockchains nutzen dPoS?

Bekannte Beispiele sind EOS, TRON, Lisk und ARK. Alle setzen auf gewählte Validatoren mit festen Rollen.

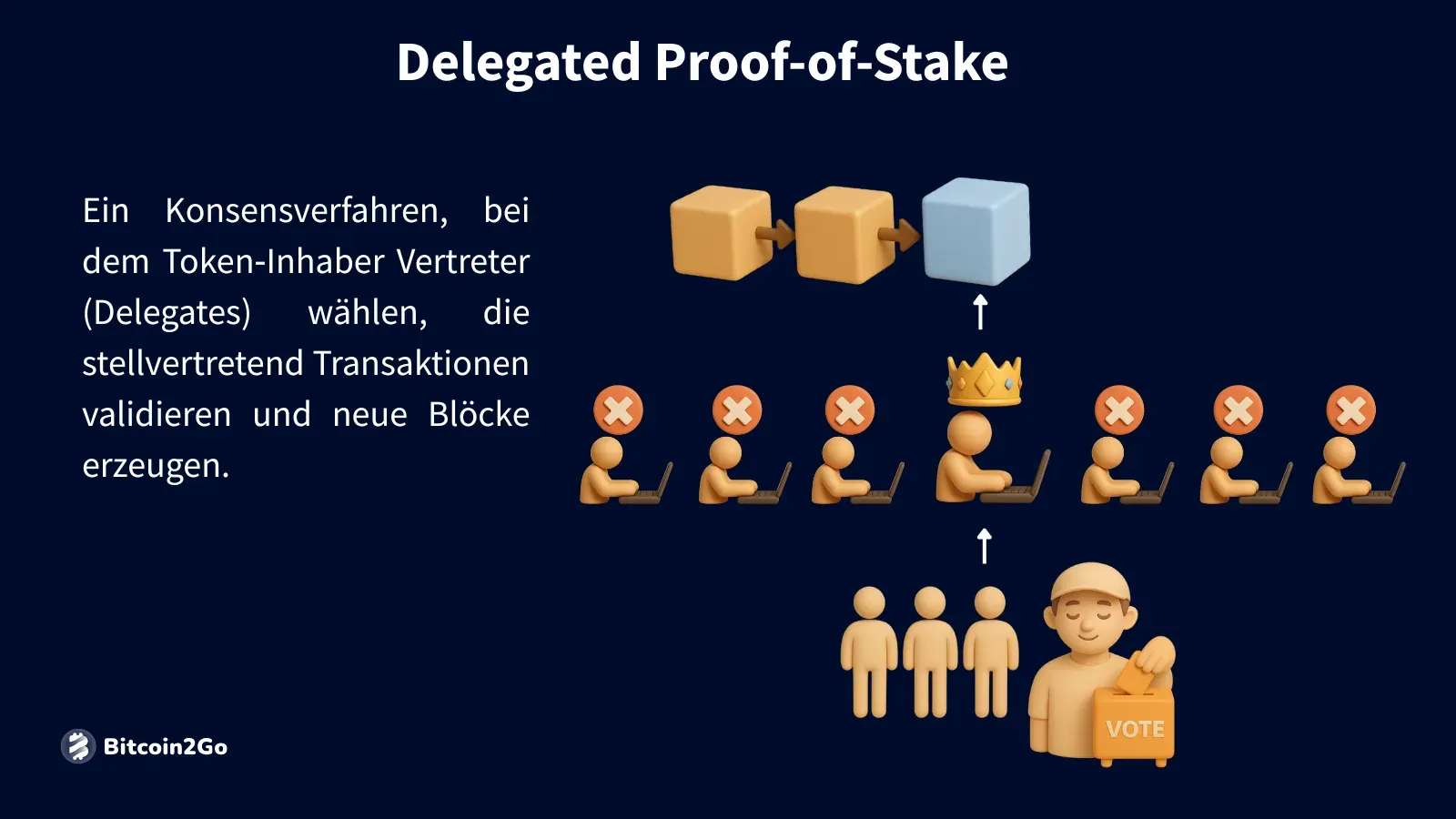

Was ist Delegated Proof-of-Stake? - Definition & Erklärung

Delegated Proof-of-Stake (dPoS) ist eine Weiterentwicklung des klassischen Proof-of-Stake-Mechanismus. Anstatt dass alle Teilnehmer direkt am Validierungsprozess teilnehmen, wählen sie Delegierte, die im Namen der Gemeinschaft neue Blöcke erzeugen und Transaktionen verarbeiten. Das Ziel ist höhere Effizienz und Geschwindigkeit.

Die Stimmrechte der Tokenhalter richten sich nach der Höhe ihres Einsatzes. Wer einen größeren Stake besitzt, hat also auch mehr Einfluss bei der Wahl der Delegierten. Durch diese demokratisch organisierte Delegation entsteht ein dynamisches System, in dem zuverlässige Akteure bevorzugt werden – und unzuverlässige schnell ersetzt werden können.

Wie funktioniert Delegated Proof-of-Stake?

Beim Delegated Proof-of-Stake stehen nicht nur Einsätze, sondern auch Wahlen und Vertrauen im Mittelpunkt. Der Prozess ist klar strukturiert: Tokenhalter wählen Delegierte, die das Netzwerk aktiv betreiben. Aber wie funktioniert das genau?

Tokenhalter & Stimmrechte

Im dPoS-System sind alle Tokenhalter automatisch stimmberechtigt – je mehr Tokens jemand besitzt, desto mehr Gewicht hat seine Stimme. Diese Stimmrechte werden genutzt, um Delegierte zu wählen, die später Blöcke validieren und neue erzeugen. Anders als beim klassischen Proof-of-Stake nehmen die meisten Nutzer also indirekt am Konsens teil, indem sie ihre Macht delegieren, anstatt selbst zu validieren.

Das schafft eine klare Trennung zwischen aktiven und passiven Teilnehmern – und senkt gleichzeitig die technische Einstiegshürde. Wer nicht selbst Validator sein möchte, kann trotzdem das Netzwerk mitgestalten.

Wahl der Delegierten

Die Tokenhalter wählen in regelmäßigen Abständen eine begrenzte Anzahl an Delegierten – oft auch „Blockproduzenten“ genannt. Diese übernehmen die aktive Rolle im Netzwerk und sind für das Erzeugen und Validieren neuer Blöcke verantwortlich. Die Wahl erfolgt meist durch einfache Abstimmung, bei der jeder Token eine Stimme repräsentiert.

Die Zahl der Delegierten ist begrenzt – zum Beispiel auf 21 bei EOS –, was das System schneller und effizienter, aber auch potenziell zentralisierter macht. Nur wer genug Stimmen erhält, darf tatsächlich als aktiver Validator auftreten.

Verantwortung der Delegierten

Sobald sie gewählt wurden, übernehmen die Delegierten die operative Verantwortung im Netzwerk. Sie erzeugen neue Blöcke, verarbeiten Transaktionen und sorgen dafür, dass das System stabil läuft. Die Blockproduktion erfolgt dabei in einem festgelegten Rhythmus, wobei jeder Delegierte in einer bestimmten Reihenfolge an der Reihe ist.

Da die Zahl der Delegierten begrenzt ist, ist ihre Zuverlässigkeit besonders wichtig. Fehler oder Ausfälle können direkt beobachtet werden – und die Community kann entsprechend reagieren.

Rotation & Abstimmung

Delegierte stehen unter ständiger Beobachtung der Community. Wer seine Aufgaben nicht zuverlässig erfüllt oder sich verdächtig verhält, kann jederzeit abgewählt werden. Tokenhalter haben die Möglichkeit, ihre Stimme neu zu vergeben – das macht dPoS zu einem dynamischen und wettbewerbsgetriebenen System.

Diese ständige Möglichkeit zur Rotation sorgt dafür, dass sich Delegierte kontinuierlich bewähren müssen. Im Idealfall führt das zu hoher Leistungsbereitschaft und Verantwortungsgefühl – denn das Mandat ist kein Freifahrtschein, sondern ein Vertrauensvorschuss auf Zeit.

Belohnung & Verteilung

Delegierte erhalten für ihre Arbeit im Netzwerk eine Belohnung – meist in Form von neu erzeugten Coins oder Transaktionsgebühren. Oft geben sie einen Teil dieser Einnahmen an die Tokenhalter weiter, die ihnen ihre Stimme gegeben haben. Das schafft einen direkten wirtschaftlichen Anreiz, sich aktiv um Unterstützung zu bemühen und transparent zu agieren.

Dieses Modell fördert eine Art „Leistungswettbewerb“ unter den Delegierten: Wer fair, effizient und zuverlässig arbeitet, hat bessere Chancen, gewählt zu werden – und langfristig am Netzwerk teilzuhaben.

Vorteile von Delegated Proof-of-Stake

Delegated Proof-of-Stake wurde nicht ohne Grund als Weiterentwicklung von klassischem PoS eingeführt. Ziel war es, die Effizienz zu steigern, die Transaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen und gleichzeitig eine demokratische Kontrolle über die Validatoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu herkömmlichem Proof-of-Stake bringt dPoS einige konkrete Vorteile mit sich:

- Schnellere Blockzeiten und höhere Skalierbarkeit

Da nur eine begrenzte Anzahl an Delegierten neue Blöcke produziert, sind Abstimmungs- und Validierungsprozesse deutlich schlanker. Das ermöglicht schnellere Blockzeiten und mehr Transaktionen pro Sekunde – ideal für Anwendungen mit hoher Last. - Geringerer technischer Aufwand für Teilnehmer

Bei dPoS müssen nicht alle Tokenhalter selbst als Validatoren auftreten. Stattdessen reicht es, Stimmen abzugeben – was den Einstieg ins System einfacher und zugänglicher macht, auch ohne technisches Know-how oder spezielle Infrastruktur. - Klare Verantwortung durch Wahlmechanismus

Delegierte stehen direkt unter Beobachtung der Community und können jederzeit abgewählt werden. Das schafft ein transparentes, leistungsorientiertes System, in dem Validatoren aktiv um Vertrauen werben müssen. - Anreizsystem für Delegierte und Wähler

Delegierte teilen ihre Belohnungen oft mit den Tokenhaltern, die sie gewählt haben. Dadurch entsteht ein direkter finanzieller Anreiz für beide Seiten – und eine enge Verbindung zwischen Verantwortung und Vergütung. - Dynamische Governance

Durch die ständige Wähl- und Abwählbarkeit der Delegierten ist das System sehr flexibel. Es kann sich schnell an neue Gegebenheiten anpassen, ohne lange Upgrade-Prozesse – was bei klassischen PoS-Systemen oft schwieriger ist.

Diese Vorteile machen Delegated Proof-of-Stake besonders attraktiv für Blockchains, die auf hohe Performance und aktive Governance setzen. Durch die Kombination aus Effizienz, Beteiligungsmöglichkeit und wirtschaftlichen Anreizen schafft dPoS ein System, das sich in der Praxis bewährt hat – auch wenn es nicht frei von Herausforderungen ist.

Kritik an Delegated Proof-of-Stake

So effizient und benutzerfreundlich dPoS auch sein mag – es gibt berechtigte Kritikpunkte, die vor allem auf mögliche Zentralisierungstendenzen und Machtkonzentration abzielen. Denn je nach Umsetzung kann das System einige Schwächen mit sich bringen, die der Dezentralitäts-Idee von Blockchain widersprechen.

- Gefahr der Zentralisierung

Da nur eine kleine Gruppe von Delegierten aktiv am Konsens beteiligt ist, besteht das Risiko, dass sich Macht bei wenigen Teilnehmern konzentriert. Wer besonders viele Stimmen sammelt, bleibt oft dauerhaft im Amt – was zu „Validator-Eliten“ führen kann. - Wählerträgheit & Inaktivität

In der Theorie können Tokenhalter jederzeit neu abstimmen – in der Praxis machen viele davon jedoch keinen Gebrauch. Das führt zu stagnierenden Machtverhältnissen und senkt die Dynamik des Systems. - Abhängigkeit von sozialem Vertrauen

Delegierte müssen sich durch gute Arbeit einen Namen machen – doch technische Leistung allein reicht oft nicht aus. Häufig entscheidet auch Sichtbarkeit oder Einfluss innerhalb der Community über den Wahlerfolg. Das kann das System anfällig für Manipulation oder Populismus machen. - Geringere Unvorhersehbarkeit bei Blockproduktion

Im klassischen PoS ist die Auswahl der Validatoren oft zufallsbasiert – bei dPoS ist sie planbar. Diese Vorhersehbarkeit kann ein Angriffsvektor sein, etwa durch gezielte DDoS-Attacken auf bekannte Blockproduzenten. - Stimmverteilung nach Vermögen

Wie bei PoS gilt auch hier: Wer mehr besitzt, hat mehr Einfluss. Gerade bei dPoS, wo Stimmen direkt vergeben werden, kann das zu einer Art "Plutokratie" führen – bei der finanzielle Macht politische Macht bedeutet.

Der wohl stärkste Kritikpunkt an Delegated Proof-of-Stake ist die Tendenz zur Zentralisierung. Während viele Blockchains gerade durch ihre Dezentralität überzeugen wollen, überträgt dPoS viel Macht auf eine kleine, gewählte Gruppe. Wenn immer dieselben Delegierten im Amt bleiben – sei es durch hohe Sichtbarkeit oder große Stimmanteile weniger Großhalter – droht das System, seine ursprünglichen Prinzipien zu untergraben.

Alternativen zu Delegated Proof-of-Stake

Delegated Proof-of-Stake ist nur eine von vielen Möglichkeiten, Konsens in einem Blockchain-Netzwerk herzustellen. Je nach Ziel – ob maximale Sicherheit, hohe Geschwindigkeit oder klare Governance – kommen unterschiedliche Mechanismen zum Einsatz.

- Proof of Stake (PoS)

Das klassische PoS-Modell basiert auf dem einfachen Prinzip: Wer Coins besitzt und sie staked, kann Validator werden. Die Auswahl erfolgt meist zufallsbasiert, gewichtet nach Einsatzhöhe. Im Vergleich zu dPoS gibt es keine Delegiertenwahl – jeder kann (technisch) mitmachen, wenn er die Voraussetzungen erfüllt. - Proof of Work (PoW)

Der ursprüngliche Konsensmechanismus – bekannt durch Bitcoin. Hier lösen Miner rechenintensive Aufgaben, um Blöcke zu finden. Der hohe Energieeinsatz sorgt für Sicherheit, macht das Verfahren aber auch ressourcenintensiv. - Proof of Authority (PoA)

Nur verifizierte, bekannte Teilnehmer dürfen hier Blöcke erzeugen. PoA ist besonders effizient und wird oft in privaten Netzwerken eingesetzt – zum Beispiel von Unternehmen oder Konsortien mit festen Partnern. - Proof of History (PoH)

Eine Methode zur kryptografischen Zeitvermessung, die u. a. von Solana genutzt wird. Sie ergänzt PoS um eine verifizierbare Zeitschiene und ermöglicht extrem schnelle Blockverarbeitung – allerdings mit hoher technischer Komplexität. - Proof of Burn (PoB)

Hier verbrennen Nutzer absichtlich Coins, um Blockrechte zu erhalten. Die Idee: Wer dauerhaft Kapital opfert, zeigt Engagement. Das Verfahren ist selten, aber ein interessantes Konzept zur Regulierung von Zugang. - Proof of Activity (PoA)

Ein Hybridmodell: Zuerst wird per Proof-of-Work ein Block-Header gefunden, anschließend signieren zufällig ausgewählte Stakeholder den vollständigen Block. Ziel ist es, Sicherheit und Effizienz zu vereinen.

Kryptowährungen mit Delegated Proof-of-Stake

Delegated Proof-of-Stake kommt vor allem in Kryptowährungen zum Einsatz, bei denen Skalierbarkeit und Governance im Vordergrund stehen. Die bekanntesten Netzwerke setzen dabei auf unterschiedliche Varianten des dPoS-Prinzips – jeweils angepasst an ihre individuellen Anforderungen.

EOS (EOS)

EOS gilt als eines der ersten großen Projekte, das Delegated Proof-of-Stake in großem Stil umgesetzt hat. Im Zentrum steht ein fester Pool von 21 sogenannten Blockproduzenten (BPs), die kontinuierlich durch die Tokenhalter gewählt werden. Jeder BP ist dafür zuständig, in einem bestimmten Zeitfenster Blöcke zu erzeugen. Die Reihenfolge der Blockerstellung ist klar definiert und wechselt in schnellen Intervallen – die Blockzeit beträgt nur etwa 0,5 Sekunden.

Die Wahl der Blockproduzenten erfolgt durch die gesamte EOS-Community, wobei jede Wallet ihr Stimmrecht nach Tokenanzahl ausüben kann – auch durch sogenannte „Proxy-Votes“. Belohnungen für BPs stammen aus neu generierten Tokens, ein Teil davon kann an Unterstützer ausgeschüttet werden. Kritik gibt es allerdings immer wieder an der tatsächlichen Machtverteilung: In der Praxis dominieren einige wenige große Akteure, was die Dezentralität des Systems infrage stellt.

Tron (TRX)

TRON nutzt ein ähnliches Modell wie EOS, allerdings mit einer eigenen Ausprägung: Hier gibt es 27 „Super Representatives“ (SRs), die alle sechs Stunden von den TRX-Inhabern gewählt werden. Diese SRs sind für die Produktion neuer Blöcke sowie die Validierung von Transaktionen verantwortlich. Zusätzlich gibt es Backup-Kandidaten, die inaktiv sind, aber im Notfall einspringen können – was das System etwas flexibler macht.

Die Wahlen erfolgen direkt durch TRX-Tokenhalter, wobei jeder Token eine Stimme repräsentiert. Ein Anreizsystem sorgt dafür, dass sowohl SRs als auch Wähler Belohnungen erhalten – meist in Form von TRX, die anteilig ausgeschüttet werden. Auch bei TRON steht die Kombination aus Geschwindigkeit, Effizienz und Community-Beteiligung im Vordergrund – wobei auch hier regelmäßig über Machtkonzentration und Einflussnahme durch große Exchanges diskutiert wird.

Häufige Fragen (FAQ) rund um dPoS

-

Wie läuft die Wahl der Delegierten ab?

Bei dPoS können alle Tokenhalter mit ihrem Einsatz über eine begrenzte Zahl an Delegierten abstimmen. Wer genügend Stimmen erhält, wird als aktiver Blockproduzent eingesetzt. Diese Wahl ist dynamisch – Delegierte können jederzeit neu gewählt oder abgewählt werden. Das sorgt für Flexibilität und macht die Community zum zentralen Entscheidungsträger. -

Nutzt Ethereum dPoS?

Nein, Ethereum nutzt seit dem „Merge“ ein klassisches Proof-of-Stake-System, kein Delegated Proof-of-Stake. Dort kann jeder mit mindestens 32 ETH selbst als Validator teilnehmen. Eine direkte Delegation wie bei dPoS gibt es nicht – stattdessen setzen viele Nutzer auf Staking-Pools. Die Auswahl der Validatoren erfolgt zufallsbasiert und gewichtet nach Einsatz. -

Was macht dPoS besonders effizient?

dPoS setzt auf eine kleine, festgelegte Gruppe von Delegierten, die sich im Blockproduzieren abwechseln. Dadurch entsteht weniger Kommunikationsaufwand im Netzwerk – was zu sehr kurzen Blockzeiten führt. Die Struktur ist schlank, vorhersehbar und eignet sich besonders für blockchains mit hohem Transaktionsvolumen. Genau das macht dPoS zu einem der schnellsten Konsensmechanismen. -

Welche Probleme gibt es bei dPoS?

Ein zentrales Problem von dPoS ist die mögliche Machtkonzentration bei wenigen Delegierten. Wer viele Stimmen bekommt, bleibt oft dauerhaft im System – vor allem, wenn große Tokenhalter oder Börsen mitbestimmen. Zudem beteiligen sich viele Nutzer nicht aktiv an der Wahl, was die demokratische Kontrolle schwächt. Das kann langfristig zu einer Art „Validator-Elite“ führen.