Proof-of-History: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist Proof-of-History?

Ein Verfahren, das die zeitliche Reihenfolge von Transaktionen kryptografisch nachweisbar macht. Es erzeugt eine Hash-Kette, die beweist, dass bestimmte Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge stattgefunden haben. - Wofür wird Proof-of-History eingesetzt?

PoH schafft eine interne Zeitstruktur für Blockchains – unabhängig von Uhren oder Netzwerkverzögerungen. So können Transaktionen objektiv sortiert und schnell verarbeitet werden. - Ist Proof-of-History ein Konsensmechanismus?

Nein, PoH ist ein Zusatzmodul, kein eigenständiger Konsens. Es wird meist mit Proof-of-Stake kombiniert, um Geschwindigkeit und Struktur zu verbinden. - Was unterscheidet PoH von klassischen Blockchains?

Während andere Netzwerke Zeit aus der Blockstruktur ableiten, erzeugt PoH eine eigenständige, fälschungssichere Zeitlinie. Dadurch wird die Blockchain effizienter und nachvollziehbarer. - Welche Blockchains nutzen Proof-of-History?

Aktuell nur Solana. Dort ist PoH ein zentrales Element der Architektur und verantwortlich für die hohe Skalierbarkeit.

Was ist Proof-of-History? - Definition & Erklärung

Proof-of-History (PoH) ist ein kryptografisches Verfahren, mit dem sich die Reihenfolge und der Zeitpunkt von Ereignissen in einer Blockchain zweifelsfrei nachweisen lassen – ganz ohne zentrale Uhr. Statt auf Blockzeiten oder externe Zeitquellen zu setzen, erzeugt PoH eine laufende Kette von Hashes, die beweist, dass eine bestimmte Zeit vergangen ist. Jeder neue Hash baut auf dem vorherigen auf und kann nicht rückwirkend manipuliert werden.

💡 Wichtig hierbei: Proof-of-History ist kein eigenständiger Konsensmechanismus, sondern ein zeitbasierter Zusatzbaustein, der in Kombination mit einem anderen Konsensverfahren (z. B. Proof-of-Stake) verwendet wird. Er löst nicht das Problem der Einigung im Netzwerk, sondern das Problem der zeitlichen Einordnung.

Die Grundidee hinter Proof-of-History

Die Grundidee von PoH ist es, eine verifizierbare Zeitbasis zu schaffen, die unabhängig vom Netzwerk oder von externen Uhren funktioniert. Durch eine fortlaufende kryptografische Hash-Kette kann jeder nachprüfen, wann genau ein Ereignis stattgefunden hat – und dass es in der richtigen Reihenfolge passiert ist. So wird Zeit zu einem verlässlichen Bestandteil des Konsensprozesses, nicht nur ein Kontextfaktor.

Wer hat Proof-of-History erfunden?

Proof-of-History wurde von Anatoly Yakovenko, dem Gründer von Solana, entwickelt. Die Idee wurde 2017 erstmals vorgestellt, um die Skalierbarkeit von Blockchains durch ein neues Zeitmodell drastisch zu verbessern. PoH ist heute ein zentrales Element der Solana-Architektur und damit einer der bekanntesten Blockchain-Innovationen der letzten Jahre.

Wie funktioniert Proof-of-History?

Im Kern basiert Proof-of-History auf der Idee, Zeit kryptografisch messbar zu machen. Statt wie bei klassischen Blockchains Zeit aus der Blockreihenfolge abzuleiten, erzeugt PoH eine eigene, mathematisch nachvollziehbare Zeitlinie. Schauen wir uns an, wie das genau funktioniert:

Kryptografische Zeitstempel (Verifiable Delay Function)

Der technische Kern von Proof-of-History ist eine sogenannte Verifiable Delay Function (VDF) – also eine Funktion, die sich nur seriell und mit echtem Zeitaufwand ausführen lässt. Solana verwendet dafür eine leicht modifizierte Version der SHA-256-Hashfunktion, die sich immer wieder selbst als Eingabe nimmt. So entsteht eine durchgehende Hash-Kette:

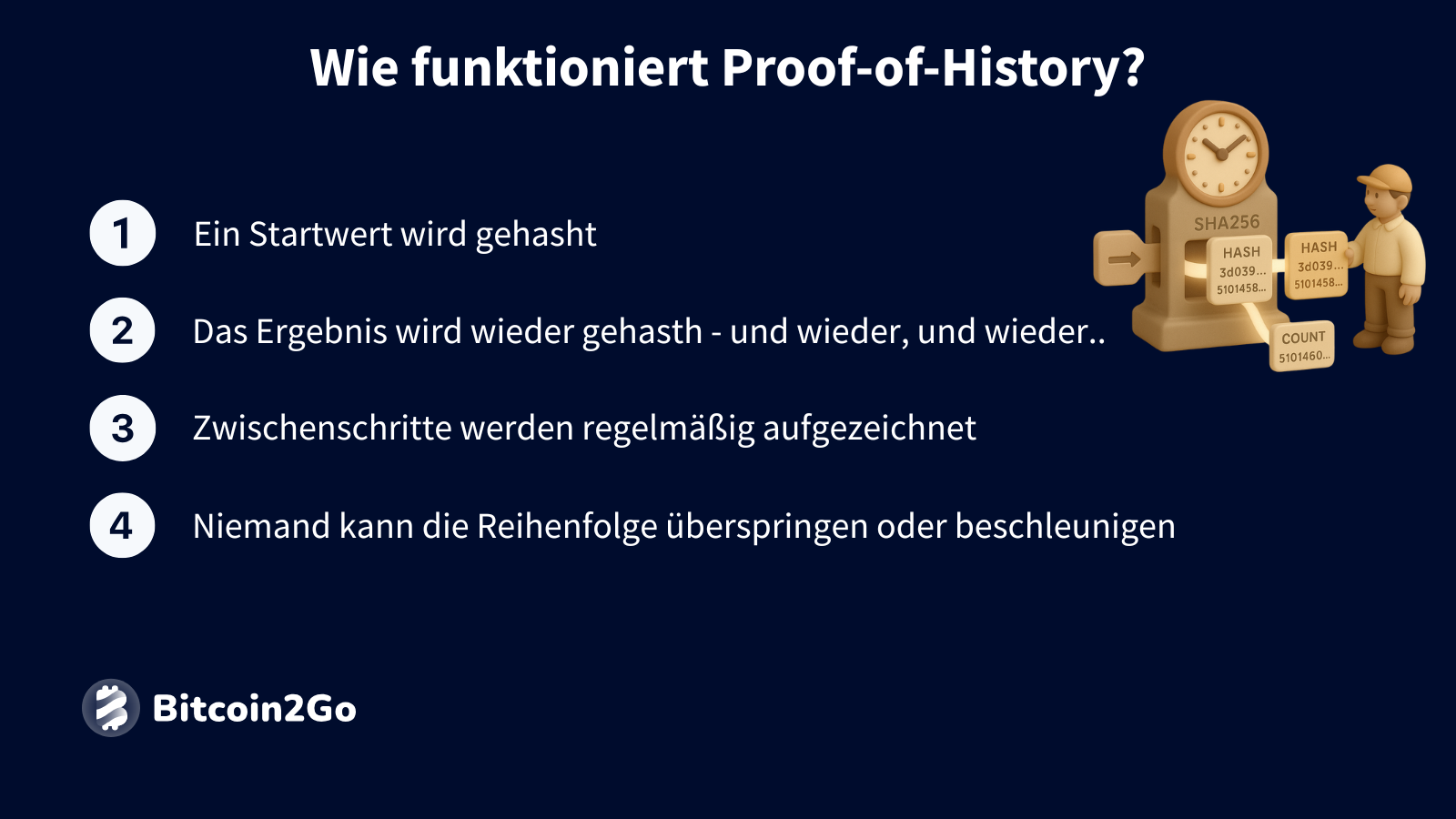

- Man startet mit einem zufälligen oder festgelegten Anfangswert.

- Dieser wird gehasht – das Ergebnis dient als neue Eingabe.

- Dieser Vorgang wird Millionenfach wiederholt – Schritt für Schritt, ohne Abkürzung.

Das Ergebnis ist eine kryptografisch beweisbare Zeitlinie: Je länger die Kette, desto mehr Zeit ist vergangen – unabhängig von Serveruhren oder Netzwerkverzögerung. Und weil jede Stufe auf der vorherigen basiert, kann die gesamte Sequenz von jedem im Netzwerk effizient überprüft werden.

Reihenfolge von Ereignissen

Ein zentraler Vorteil von Proof-of-History ist die Möglichkeit, Transaktionen eindeutig in der Zeit zu verankern – unabhängig davon, wann sie im Netzwerk eintreffen. Jede Nachricht oder Transaktion wird mit einem bestimmten Punkt in der Hash-Kette verknüpft. Das funktioniert so:

- Eine Transaktion wird kryptografisch gehasht.

- Dieser Hash wird in den aktuellen Zustand der PoH-Zeitlinie eingefügt.

- Dadurch wird festgehalten, dass die Transaktion spätestens zu diesem Zeitpunkt existiert haben muss.

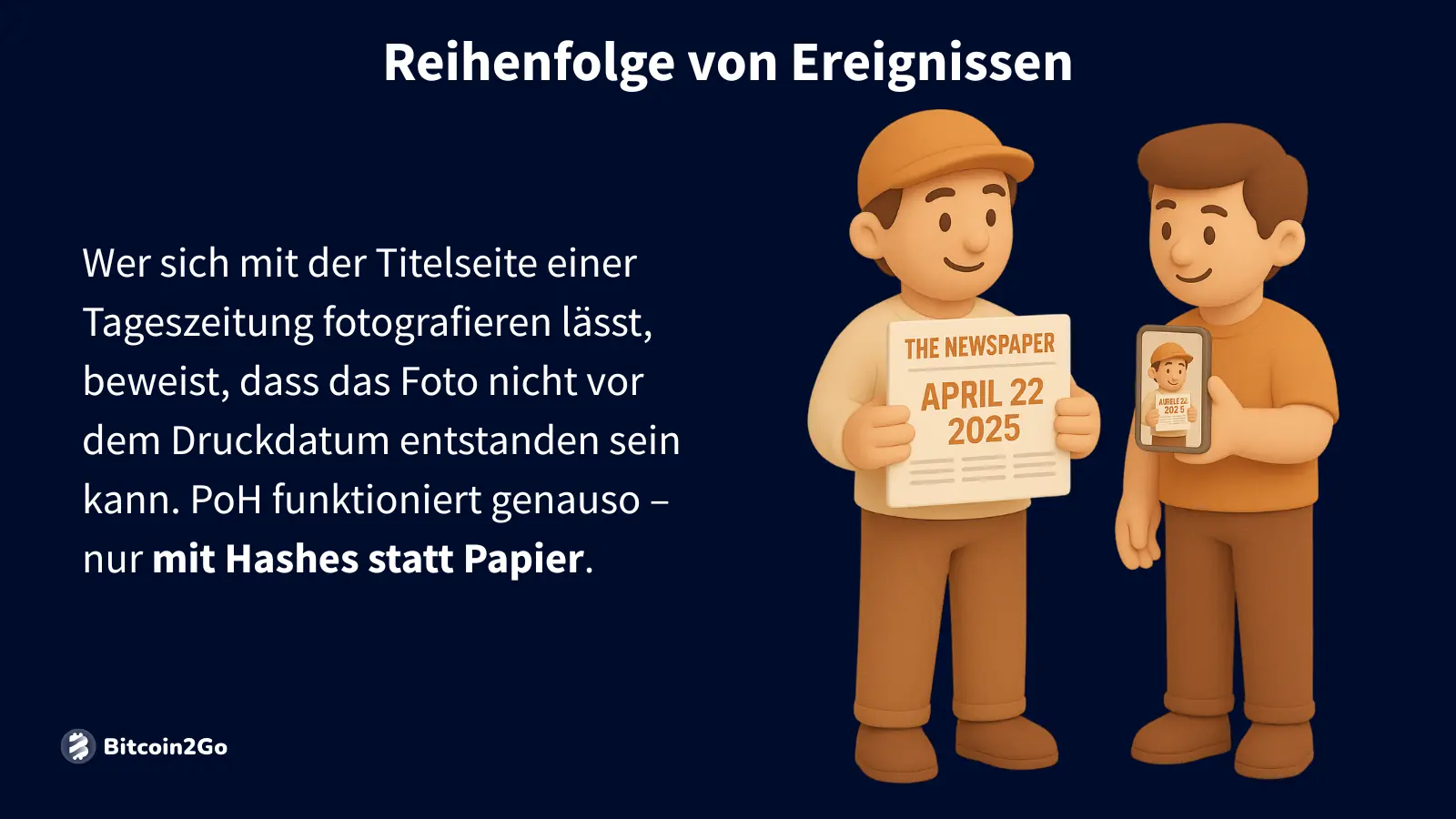

💡 Wie ein Foto mit Tageszeitung: Wer sich mit der Titelseite der „New York Times“ fotografieren lässt, beweist, dass das Foto nicht vor dem Druckdatum entstanden sein kann. PoH funktioniert genauso – nur mit Hashes statt Papier.

Das Ergebnis ist eine eindeutige, fälschungssichere Reihenfolge aller Ereignisse – nachvollziehbar, unabhängig von Netzwerkverzögerungen, und ohne zentrale Zeitquelle.

Integration in den Konsensprozess

Proof-of-History ersetzt keinen Konsensmechanismus – es unterstützt ihn, insbesondere in Kombination mit Tower BFT, Solanas PoS-basiertem Konsensmodell. PoH übernimmt dabei die Rolle der „Systemuhr“, während Tower BFT die Entscheidung trifft, welche Blöcke gültig sind. Weil PoH bereits eine Reihenfolge vorgibt, müssen sich die Validatoren nicht mehr erst auf die Abfolge der Ereignisse einigen, sondern können direkt auf dieser Basis Konsens bilden.

Das senkt die Kommunikationskosten im Netzwerk massiv und erhöht die Effizienz bei der Konsensbildung. In klassischen PoS-Systemen braucht es mehrere Abstimmungsrunden, um einen Block zu finalisieren – mit PoH kann dieser Prozess stark beschleunigt werden.

Parallelisierung und Geschwindigkeit

Ein wesentlicher Vorteil von PoH liegt in der Möglichkeit zur Parallelisierung von Prozessen. Weil die zeitliche Reihenfolge schon durch die Hash-Kette festgelegt wurde, können Transaktionen unabhängig voneinander ausgeführt werden, solange sie sich nicht gegenseitig beeinflussen. Solana nutzt dafür die hauseigene Runtime Sealevel, die es ermöglicht, viele Smart Contracts gleichzeitig ablaufen zu lassen.

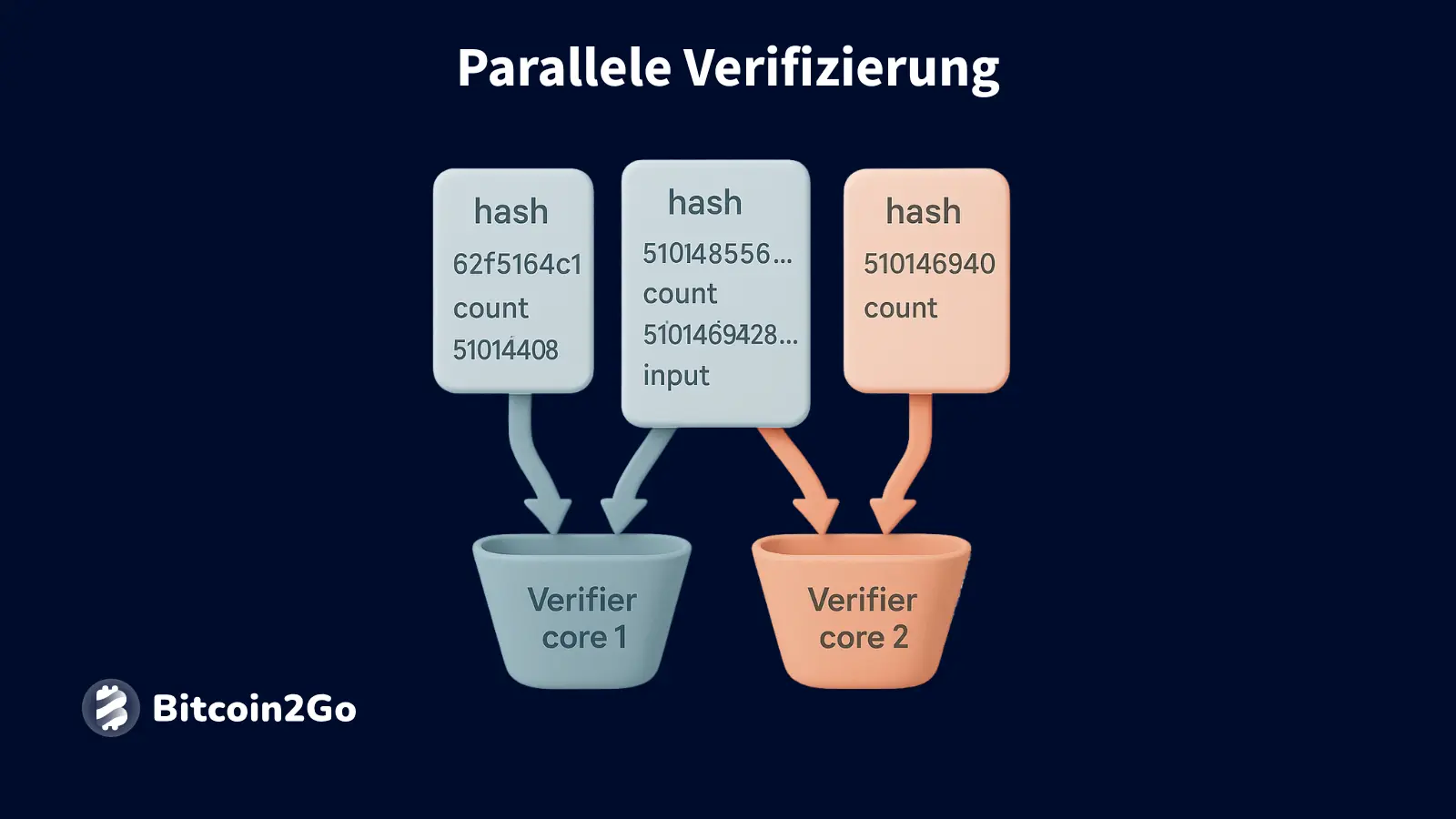

Auch wenn die PoH-Zeitkette nur sequenziell erzeugt werden kann (ein Hash nach dem anderen), lässt sich die Verifizierung im Nachhinein parallelisieren. Das bedeutet:

- Die komplette Zeitkette besteht aus vielen kleinen Abschnitten („Slices“), bei denen jeweils ein Startpunkt und ein Ziel-Hash bekannt sind.

- Jeder Abschnitt kann unabhängig auf Richtigkeit überprüft werden – zum Beispiel durch einen separaten Prozessorkern oder GPU-Thread.

- So kann ein moderner Rechner (oder eine Grafikkarte mit Tausenden Kernen) viele Abschnitte gleichzeitig prüfen.

💡 Das heißt: Wenn die Generierung einer Sekunde PoH-Zeit z. B. eine Sekunde dauert, kann ein Prozessor mit 4.000 Kernen diese Sekunde in nur 0,25 Millisekunden verifizieren. Die Generierung ist langsam – aber die Prüfung ist blitzschnell.

Das Resultat ist eine außergewöhnliche Performance: Blockzeiten von unter einer Sekunde und theoretisch über 65.000 Transaktionen pro Sekunde – mit realistischen Werten von mehreren Tausend TPS im Mainnet. PoH ist somit ein Schlüssel zur Skalierung, ohne dabei auf zentrale Instanzen oder Layer-2-Lösungen zurückgreifen zu müssen.

Die Rolle des Sequencers

Damit die PoH-Zeitlinie fortlaufend generiert wird, braucht es einen Teilnehmer, der diese Aufgabe übernimmt: den Sequencer oder Leader. Dieser Validator ist für eine bestimmte Zeitspanne zuständig und erzeugt kontinuierlich die Hash-Kette, in die Transaktionen eingeordnet werden. Dabei ist er nicht dauerhaft aktiv – das System wechselt regelmäßig den Sequencer, um Fairness und Redundanz sicherzustellen.

Diese Leader-Rotation verhindert, dass einzelne Teilnehmer zu mächtig werden, und erhöht die Ausfallsicherheit des Netzwerks. Selbst wenn ein Leader offline geht oder sich falsch verhält, kann das System schnell reagieren und einen neuen bestimmen.

Verifizierung durch das Netzwerk

Auch wenn die Zeitlinie nur von einem Validator erstellt wird, ist sie für alle anderen Teilnehmer überprüfbar. Die Hashes können unabhängig nachvollzogen und ihre Reihenfolge validiert werden. Und weil jede Abweichung sofort auffällt – etwa durch eine fehlende oder ungültige Hash-Stufe –, ist Manipulation nahezu ausgeschlossen.

Dank moderner Hardware lassen sich einzelne Abschnitte der Hash-Kette sogar parallel verifizieren, was die Prüfung trotz sequentieller Erstellung extrem schnell macht. So entsteht ein System, das hohe Geschwindigkeit mit überprüfbarer Integrität kombiniert – ein zentrales Ziel der Solana-Architektur.

Vorteile von Proof-of-History

Proof-of-History wurde entwickelt, um ein zentrales Problem klassischer Blockchains zu lösen: die Zeitmessung und Reihenfolge von Transaktionen. Daraus ergeben sich mehrere Stärken – vor allem im Hinblick auf Geschwindigkeit und Parallelisierung.

- Hohe Skalierbarkeit

Durch die getrennte Zeitlinie können Transaktionen unabhängig voneinander vorbereitet und schneller verarbeitet werden. - Objektive Reihenfolge ohne externe Zeitquellen

PoH macht zentrale Zeitserver überflüssig – die Reihenfolge ist kryptografisch belegbar und für alle nachvollziehbar. - Effiziente Parallelisierung von Prozessen

Validatoren können mehrere Aufgaben gleichzeitig ausführen, weil die Reihenfolge der Ereignisse bereits feststeht. - Schnelle Blockzeiten und hoher Durchsatz

Netzwerke wie Solana erreichen Blockzeiten unter einer Sekunde und tausende Transaktionen pro Sekunde – dank PoH. - Transparenz und Prüfbarkeit im Nachhinein

Die Zeitkette kann jederzeit unabhängig überprüft werden – ein starkes Argument für Sicherheit trotz hoher Geschwindigkeit.

Während klassisches Proof-of-Stake oft an sequentielle Abläufe gebunden ist – also Block für Block, in definierter Reihenfolge –, trennt Proof-of-History den Zeitfaktor vom eigentlichen Konsensprozess. Dadurch lassen sich Transaktionen bereits vor der Blockbildung eindeutig sortieren und vorbereiten.

Das schafft die Voraussetzung für massive Parallelisierung, was PoH-Systeme wie Solana deutlich performanter macht als klassische PoS-Blockchains. Besonders bei Anwendungen mit hohem Transaktionsvolumen – etwa in DeFi oder Gaming – ist das ein entscheidender Vorteil.

Kritik an Proof-of-History

So innovativ Proof-of-History auch ist, der Mechanismus bringt einige technische und strukturelle Herausforderungen mit sich. Viele davon hängen mit der komplexen Umsetzung und den Abhängigkeiten im System zusammen.

- Unpräzise Zeitmessung

Proof of History liefert keinen objektiven Zeitnachweis. Die „nachgewiesene Zeit“ hängt von der Hash-Leistung des Erzeugers ab und ist daher ungenau und hardwareabhängig. - Hoher Verifikationsaufwand

Die Verifikation einer PoH-Kette ist rechenintensiv, da sie ähnlich viel Aufwand erfordert wie die Erstellung selbst. Eine echte Verifiable Delay Function (VDF) wäre hier effizienter. - Zweifelhafter Performance-Vorteil

Es gibt keine klaren Belege dafür, dass PoH die Geschwindigkeit oder Kommunikation in Proof-of-Stake-Protokollen signifikant verbessert. Andere Protokolle erreichen ähnliche Leistung ohne PoH. - Fehlende formale Spezifikation

Solanas Protokoll basiert auf einer vagen Beschreibung ohne genaue Definition, Annahmen oder Sicherheitsnachweise. Das macht eine fundierte Bewertung und den Vergleich schwierig.

Der zentrale Schwachpunkt von Proof of History liegt in seiner Funktion als Zeitnachweis: Die angeblich „nachgewiesene Zeit“ basiert allein auf der Anzahl sequentieller Hash-Berechnungen und nicht auf einer objektiv messbaren Dauer. Da die Geschwindigkeit dieser Berechnungen direkt von der Hardware-Leistung abhängt, lässt sich nicht verlässlich sagen, wie viel reale Zeit tatsächlich vergangen ist. Damit ist PoH keine echte Uhr, sondern lediglich eine schwer verifizierbare Behauptung über die Reihenfolge von Ereignissen.

Gerade in verteilten Systemen, in denen Vertrauen durch überprüfbare Zustände ersetzt werden soll, ist diese Unsicherheit problematisch. Denn wenn ein Knoten schneller rechnet als ein anderer, kann er eine „längere“ Zeit beweisen – unabhängig davon, ob sie wirklich vergangen ist. Eine solche Konstruktion schafft weder Synchronität noch Vertrauen, sondern verlagert das Zeitproblem lediglich in den Bereich der Hardwaredominanz.

Alternativen zu Proof-of-History

Proof-of-History ist ein spezialisierter Ansatz, der sich stark auf Leistung und Zeitstruktur konzentriert. Die meisten Blockchains setzen jedoch auf andere Verfahren, die entweder einfacher umzusetzen, länger erprobt oder flexibler skalierbar sind – je nach Zielsetzung des Netzwerks.

- Proof-of-Stake (PoS)

Validatoren werden basierend auf ihrem Stake ausgewählt. Gut skalierbar, energieeffizient und heute in vielen großen Netzwerken Standard (z. B. Ethereum). - Delegated Proof-of-Stake (dPoS)

Tokenhalter wählen eine kleine Gruppe von Validatoren, die stellvertretend für das Netzwerk handeln. Schnell und effizient, aber anfällig für Zentralisierung. - Proof-of-Work (PoW)

Der Ursprung aller Konsensverfahren: Sicherheit durch Rechenleistung. Stabil, aber energieintensiv und schlecht skalierbar. - Proof-of-Authority (PoA)

Verifizierte Teilnehmer erzeugen die Blöcke. Ideal für private oder unternehmensnahe Netzwerke mit klar definierten Rollen. - Proof-of-Activity (PoA)

Kombination aus PoW und PoS – zuerst wird gemined, dann wird per Stake signiert. In der Praxis selten eingesetzt, aber konzeptionell interessant. - Proof-of-Burn (PoB)

Teilnehmer "verbrennen" Token – also senden sie unwiderruflich an unzugängliche Adressen – um Miningrechte oder Einfluss im Netzwerk zu erhalten.

Proof-of-History ist kein allgemeiner Standard, sondern eine hochspezialisierte Lösung für Blockchains mit extremem Leistungsanspruch. Besonders bei Netzwerken, die auf hohe Transaktionsraten und niedrige Latenzen angewiesen sind – wie bei Solana –, kann PoH seine Stärken ausspielen. In den meisten anderen Fällen bieten klassische Verfahren wie PoS oder dPoS allerdings mehr Flexibilität, geringere Komplexität und breitere Unterstützung. Die Wahl hängt also stark davon ab, ob Performance oder Zugänglichkeit im Vordergrund steht.

Proof-of-History und Solana

Solana ist aktuell die einzige große Blockchain, die Proof-of-History produktiv und umfassend nutzt. Entwickelt wurde PoH von Solana-Gründer Anatoly Yakovenko mit dem Ziel, eine Blockchain zu schaffen, die Web3-Anwendungen in Echtzeit ermöglicht – und dabei trotzdem dezentral, sicher und kostengünstig bleibt.

- Dezentrale Finanzanwendungen (DeFi)

Börsen, AMMs oder Kreditplattformen profitieren enorm von niedriger Latenz – PoH macht Orderausführung in Echtzeit möglich. - NFTs und Gaming

Hohe Geschwindigkeit und geringe Transaktionskosten sind entscheidend für reibungsloses Nutzererlebnis bei NFT-Drops oder Blockchain-Games. - On-Chain-Automatisierung

Zeitbasierte Aktionen wie wiederkehrende Zahlungen oder geplante Ausführungen lassen sich dank der PoH-Zeitlinie effizient abbilden. - Skalierbare Infrastruktur

PoH macht Solana zu einer Plattform, die nicht nur einzelne Anwendungen trägt, sondern ganze Ökosysteme von Projekten parallel abbilden kann.

Der PoH-Ansatz hilft Solana dabei, eine der höchsten Transaktionsraten im Blockchain-Ökosystem zu erreichen: über 65.000 Transaktionen pro Sekunde (theoretisch) – bei Blockzeiten unter einer Sekunde. Während viele andere Netzwerke darauf warten müssen, dass ein Block „geschlossen“ wird, um Transaktionen final einzuordnen, sortiert Solana Transaktionen schon beim Eingang mithilfe der PoH-Zeitlinie. Das entlastet das Konsensverfahren enorm und erlaubt eine viel höhere Parallelisierung.

Proof-of-History ist Solanas Ansatz, das klassische Blockchain-Trilemma – Skalierbarkeit, Sicherheit und Dezentralisierung – neu zu balancieren. Durch die separate Zeitstruktur ermöglicht PoH eine drastische Erhöhung der Skalierbarkeit, ohne vollständig auf Sicherheit oder Dezentralisierung zu verzichten. Zwar sind die technischen Anforderungen hoch, doch das Design erlaubt eine bislang unerreichte Netzwerkgeschwindigkeit bei gleichzeitig überprüfbarer Integrität.

Häufige Fragen (FAQ) rund um Proof-of-History

-

Ist PoH ein eigenständiger Konsensmechanismus?

Nein, Proof-of-History ist kein vollständiger Konsensmechanismus. Es ergänzt andere Verfahren – meist Proof-of-Stake – um eine verlässliche Zeitstruktur. PoH regelt also nicht, wer Recht hat, sondern wann etwas passiert ist. Es ist ein Taktgeber, kein Entscheider. -

Was macht Proof-of-History besonders?

PoH ermöglicht es, Transaktionen bereits beim Eingang exakt zeitlich einzuordnen – noch bevor sie in Blöcken landen. Dadurch kann das Netzwerk viele Prozesse parallel abwickeln und extrem schnell reagieren. Die Zeit wird zum strukturellen Bestandteil der Blockchain, nicht nur zum Kontext. -

Wie unterscheidet sich PoH von Proof-of-Stake?

Proof-of-Stake entscheidet, wer einen Block erzeugen darf – basierend auf eingesetztem Kapital. Proof-of-History hingegen schafft eine verifizierbare Zeitordnung. In Kombination ergibt sich ein System, das sowohl schnell als auch überprüfbar ist – wie bei Solana. -

Warum ist PoH schneller als andere Systeme wie PoS oder PoW?

Bei PoH ist die Reihenfolge der Transaktionen schon vor dem Block klar – das spart Zeit. Es müssen keine konkurrierenden Blöcke verglichen oder sortiert werden. Diese Vorausordnung erlaubt massive Parallelisierung und extrem kurze Blockzeiten. -

Warum nutzen nicht mehr Blockchains PoH?

Proof-of-History ist technisch komplex und stark an Solanas Architektur gebunden. Für andere Blockchains ist die Integration schwierig, da PoH nicht modular ist. Viele setzen daher lieber auf etablierte, einfacher umsetzbare Modelle wie PoS oder dPoS.