Distributed-Ledger-Technologie: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist Distributed-Ledger-Technologie?

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist ein digitales System, das Daten dezentral auf mehreren Computern speichert. Es ermöglicht sichere und transparente Transaktionen ohne zentrale Instanz. - Welche Vorteile bietet Distributed-Ledger-Technologie?

DLT erhöht die Sicherheit und Fälschungssicherheit von Daten durch Konsensmechanismen und Kryptografie. Gleichzeitig sorgt die Dezentralisierung für Transparenz und Ausfallsicherheit. - Was sind bekannte Beispiele für DLT?

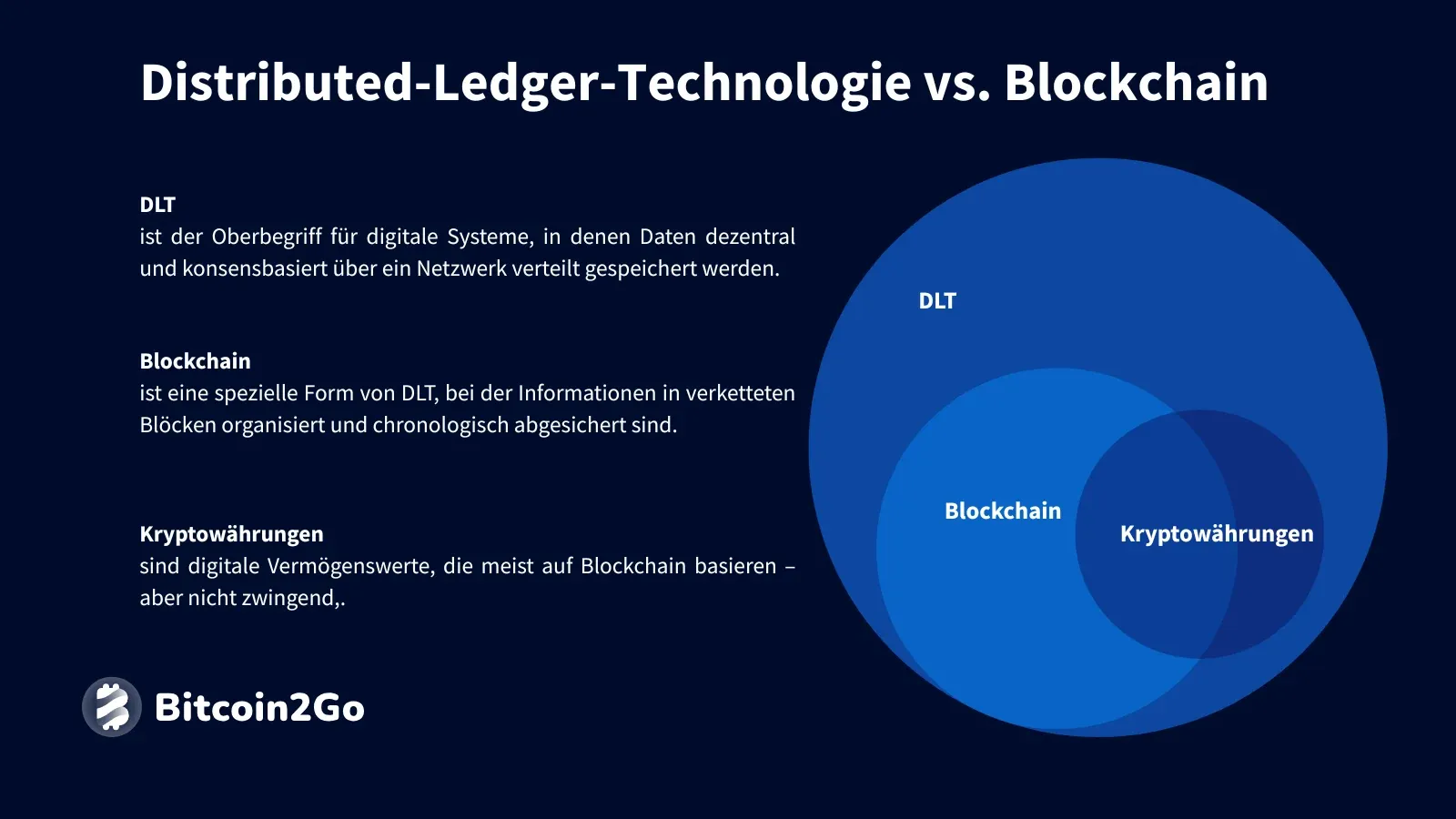

Bekannte Beispiele sind Blockchain (z. B. Bitcoin, Ethereum) und DAG-basierte Systeme wie IOTA oder Hedera Hashgraph. Diese nutzen unterschiedliche Strukturen, verfolgen aber das gleiche Prinzip der dezentralen Datenhaltung. - Sind Blockchain und DLT dasselbe?

Blockchain ist eine spezielle Form von DLT mit einer blockbasierten Datenstruktur. Nicht jede DLT ist eine Blockchain, aber jede Blockchain ist eine DLT. - Wofür kann DLT verwendet werden?

DLT kann u. a. für Kryptowährungen, Lieferketten-Tracking, digitale Identitäten oder Abstimmungen eingesetzt werden. Sie eignet sich überall dort, wo sichere, transparente und dezentrale Datenverwaltung wichtig ist.

Was ist Distributed-Ledger-Technologie (DLT)?

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) bezeichnet eine digitale Form der Datenhaltung, bei der Informationen nicht zentral, sondern dezentral über viele Teilnehmer hinweg gespeichert und synchronisiert werden.

Jede Änderung am Datensatz – dem sogenannten „Ledger“ – wird transparent dokumentiert und durch technische Verfahren wie Konsensmechanismen abgesichert. So entsteht ein gemeinsames, fälschungssicheres Register, auf das sich alle Beteiligten verlassen können – ganz ohne zentrale Instanz.

Das Wort selbst besteht offensichtlich aus zwei Teilen: Distributed und Ledger. Schauen wir uns also beide Begriffe einmal genauer an.

Was ist ein Ledger?

Ein Ledger ist im Grunde nichts anderes als ein Register oder ein Protokoll, in dem Transaktionen oder Ereignisse dauerhaft aufgezeichnet werden. Man kann es sich wie ein digitales Kassenbuch vorstellen: Wer hat wann was getan, gekauft oder verändert? In vielen Systemen gibt es so ein Ledger bereits – etwa bei Banken, die jede Buchung festhalten. Der Unterschied bei DLT: Dieses Register wird nicht von einer zentralen Stelle geführt, sondern verteilt.

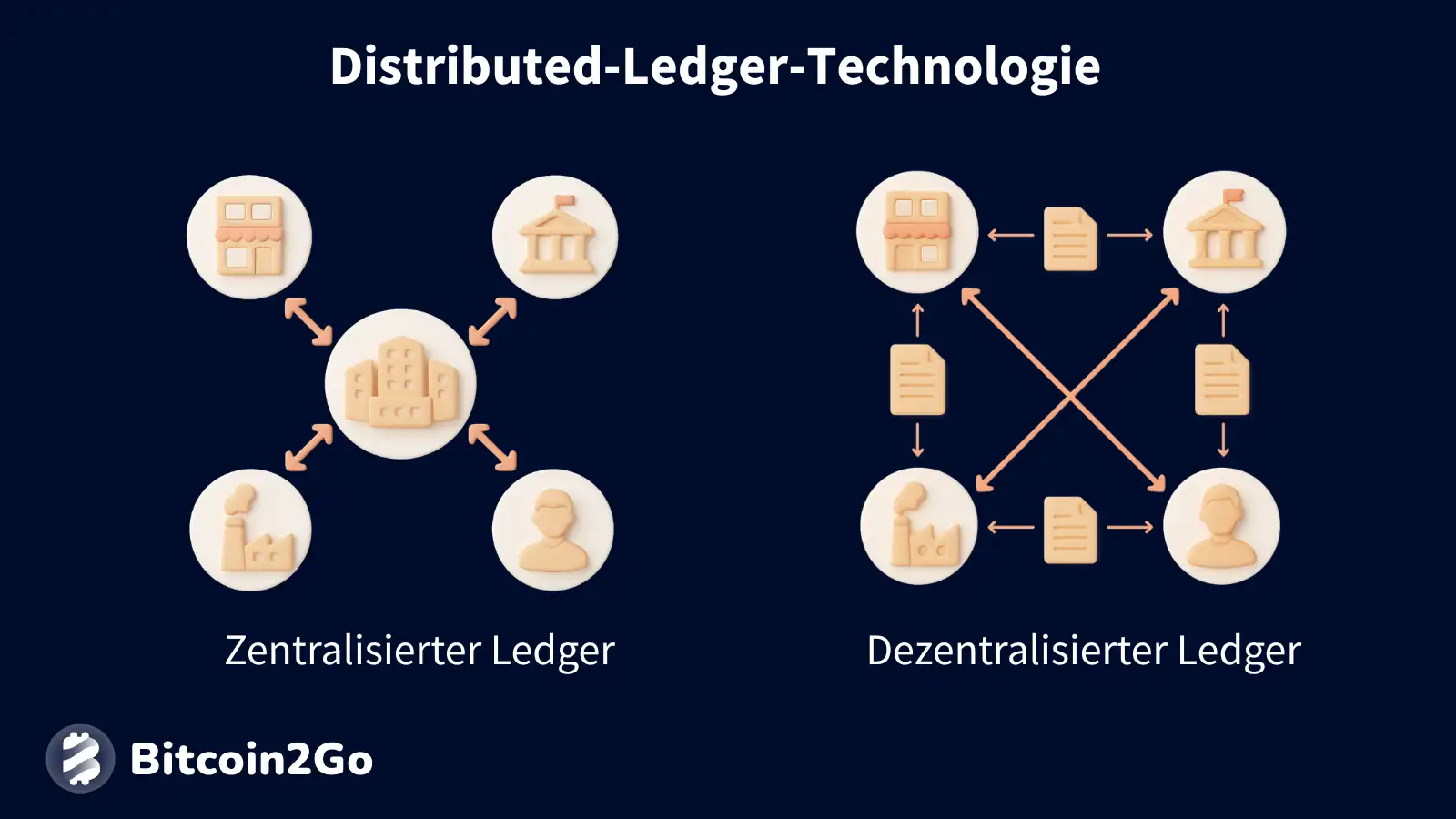

Zentral vs. dezentral

In einem zentralen System liegt die Kontrolle über das Ledger bei einer einzelnen Instanz – zum Beispiel einer Bank, Behörde oder Plattform. Diese entscheidet, was eingetragen wird, wer Zugriff hat und welche Regeln gelten. Ein dezentrales System dagegen verteilt diese Verantwortung auf mehrere Teilnehmer. Alle führen eine eigene Kopie des Ledgers, und Änderungen werden nur übernommen, wenn sich die Beteiligten über deren Gültigkeit einig sind – mithilfe technischer Konsensverfahren.

Eigenschaften eines Distributed Ledgers

Aus der dezentralen Struktur von Distributed-Ledger-Technologien ergeben sich eine Reihe technischer und funktionaler Merkmale, die DLT-Systeme im Kern auszeichnen. Diese Eigenschaften beschreiben nicht nur, wie DLT funktioniert, sondern auch, warum sie in vielen Anwendungsfeldern so vielversprechend ist:

- Community & Netzwerk

DLT verbindet eine Gruppe von Teilnehmern, die ein gemeinsames Interesse an der Nutzung der Technologie haben. Dieses Netzwerk teilt Informationen nicht zentral, sondern verteilt sie dezentral und speichert sie redundant. - Flexibilität

Die Architektur eines Distributed Ledgers lässt sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen. So kann z. B. entschieden werden, ob das System offen (public) oder geschlossen (private), zugänglich (permissionless) oder eingeschränkt (permissioned) sein soll. - Regulierung & Gesetzgebung

Auch dezentrale Systeme lassen sich regulieren. Gesetzliche Rahmenbedingungen – etwa zum Datenschutz – können vorgeben, wie DLT-Systeme gestaltet oder genutzt werden dürfen. - Transparenz

Teilnehmer eines Netzwerks haben Einblick in die aufgezeichneten Transaktionen. Diese gemeinsame Sichtbarkeit schafft Vertrauen – ein zentraler Vorteil im Vergleich zu geschlossenen, zentralen Systemen. - Performance

DLT-Systeme unterscheiden sich in ihrer Leistungsfähigkeit – etwa bei Transaktionsgeschwindigkeit, Skalierbarkeit oder Kosten. Diese Faktoren sind besonders relevant in Echtzeit- oder Massenanwendungen wie Kryptowährungen. - Sicherheit

Durch kryptografische Verfahren und die Unveränderlichkeit der Daten ist ein hoher Grad an Datensicherheit gegeben. Eigentumsrechte sind klar zugewiesen und manipulationssicher dokumentiert. - Usability

Trotz der technologischen Komplexität ermöglichen DLT-Systeme eine hohe Nutzerfreundlichkeit. Sie lassen sich effizient bedienen und bei Bedarf skalieren – ein wichtiger Faktor für die praktische Anwendung.

Auch wenn sich die Eigenschaften eines Distributed Ledgers einzeln beschreiben lassen, entfalten sie ihre Wirkung erst im Zusammenspiel. Die Dezentralität etwa fördert Transparenz und Sicherheit, erschwert jedoch gleichzeitig die Performance oder die Wartbarkeit eines Systems. Jede Eigenschaft beeinflusst also andere – was zu sogenannten Trade-offs führt, also zu bewussten Abwägungen im Design einer DLT-Anwendung.

So lässt sich etwa ein hohes Maß an Skalierbarkeit oft nur auf Kosten von Sicherheit oder Konsistenz erreichen – oder umgekehrt. Es gibt keine perfekte Lösung, sondern verschiedene DLT-Designs, die jeweils bestimmte Ziele priorisieren. Genau deshalb ist es wichtig, die technologischen Grundlagen und ihre Wechselwirkungen zu verstehen, bevor man sich für ein konkretes System entscheidet.

Distributed-Ledger-Technologie (DLT) vs. Blockchain

Auf den ersten Blick wirken die Begriffe Distributed-Ledger-Technologie (DLT) und Blockchain oft austauschbar – schließlich ist die Blockchain das prominenteste Beispiel für DLT. Tatsächlich aber ist DLT der übergeordnete Begriff, während Blockchain nur eine von mehreren möglichen Umsetzungsformen ist.

Distributed-Ledger-Technologie

Distributed-Ledger-Technologie beschreibt ganz allgemein:

- die verteilte Speicherung von Daten über ein Netzwerk von Teilnehmern,

- ohne zentrale Kontrollinstanz,

- mit einem gemeinsamen Konsens darüber, was gültig ist und was nicht.

DLT bildet das technologische Fundament für dezentrale Datenhaltung. Dabei haben alle Teilnehmer Zugriff auf dieselben Informationen, ohne dass eine zentrale Instanz benötigt wird. Durch Konsensmechanismen wird sichergestellt, dass nur gültige Einträge übernommen werden. DLT ist flexibel in der Umsetzung – die Datenstruktur kann unterschiedlich gestaltet sein.

Blockchain

Die klassische Blockchain funktioniert folgendermaßen:

- Transaktionen werden in Blöcken gesammelt.

- Diese Blöcke sind linear aneinandergereiht – jede neue Transaktion verlängert die Kette.

- Jeder Block enthält einen Verweis auf den vorherigen Block, was Manipulationen erschwert.

- Das Ganze wird meist durch einen Konsensmechanismus wie Proof of Work oder Proof of Stake abgesichert.

Die Blockchain ist eine spezifische Form der DLT, bei der Transaktionen in zeitlich geordneten Blöcken gespeichert werden. Jeder Block ist kryptografisch mit dem vorherigen verbunden, was Manipulation nahezu unmöglich macht. Bekannte Konsensverfahren wie Proof of Work oder Proof of Stake sichern die Integrität des Netzwerks. Blockchain steht oft im Zentrum von Kryptowährungen, findet aber auch weit darüber hinaus Anwendung.

Weitere DLT-Konzepte

Neben der klassischen Blockchain gibt es noch weitere DLT-Konzepte, die alternative Wege gehen, um Daten verteilt und sicher zu speichern. Besonders hervorzuheben sind dabei Directed Acyclic Graphs (DAGs). Hier werden Transaktionen nicht in Blöcken gesammelt, sondern direkt miteinander verknüpft. Jede neue Transaktion referenziert und bestätigt automatisch eine oder mehrere frühere – ohne dass dafür eine zentrale Struktur wie eine Blockchain nötig ist.

Ein weiterer Ansatz sind konsortiale oder hybride DLTs, wie etwa Hyperledger Fabric. Hier kombinieren Organisationen Elemente aus verschiedenen DLT-Modellen, um individuelle Anforderungen zu erfüllen. Anders als bei öffentlichen Blockchains ist der Teilnehmerkreis hier meist klar definiert. Das erlaubt mehr Kontrolle, schnellere Transaktionsverarbeitung und gezielte Zugriffssteuerung – ideal für Unternehmensnetzwerke oder branchenübergreifende Kooperationen.

Public, Private – Permissioned, Unpermissioned

Distributed-Ledger-Systeme unterscheiden sich nicht nur in ihrer technischen Architektur, sondern auch darin, wer teilnehmen darf – und in welchem Umfang. Hierbei sind zwei Achsen entscheidend: öffentlich vs. privat und permissioned vs. unpermissioned.

Öffentlich vs. privat

Der Unterschied zwischen Public und Private Distributed Ledgers liegt darin, wer auf das Netzwerk zugreifen und die gespeicherten Daten einsehen darf:

- Public DLTs sind für alle offen. Jeder kann das Ledger einsehen, Transaktionen verfolgen und in vielen Fällen auch aktiv teilnehmen. Beispiele sind Bitcoin oder Ethereum. Der große Vorteil: Transparenz und Offenheit, aber auch geringere Kontrolle über Teilnehmer und Inhalte.

- Private DLTs dagegen beschränken den Zugriff auf eine ausgewählte Gruppe. Nur autorisierte Teilnehmer – etwa Unternehmen oder Institutionen – dürfen auf das Ledger zugreifen. Das ermöglicht mehr Datenschutz, höhere Effizienz und gezielte Governance, ist aber weniger offen und dezentral.

Die Entscheidung zwischen public und private hängt stark vom Anwendungskontext ab: Geht es um offene, vertrauenslose Systeme – oder um klar regulierte Netzwerke mit bekannten Akteuren?

Permissioned vs. Unpermissioned

Während sich Public vs. Private auf den Zugriff auf das Netzwerk und die Leserechte bezieht, beschreibt die Unterscheidung Permissioned vs. Unpermissioned, wer aktiv am System mitwirken darf – also Transaktionen validieren, neue Einträge vornehmen oder Blöcke erstellen:

- Unpermissioned DLTs sind offen für alle. Jeder kann Teil des Netzwerks werden, Transaktionen einreichen und validieren – ganz ohne vorherige Freigabe. Das bekannteste Beispiel ist Bitcoin. Diese Offenheit ermöglicht maximale Dezentralität, bringt aber auch Herausforderungen bei Sicherheit und Skalierbarkeit mit sich.

- Permissioned DLTs erlauben nur bestimmten, autorisierten Teilnehmern, aktiv mitzuwirken. Wer Transaktionen validieren darf, wird klar festgelegt – etwa durch eine Organisation oder ein Governance-Modell. Das sorgt für mehr Kontrolle, Effizienz und klare Verantwortlichkeiten, allerdings auf Kosten der Offenheit.

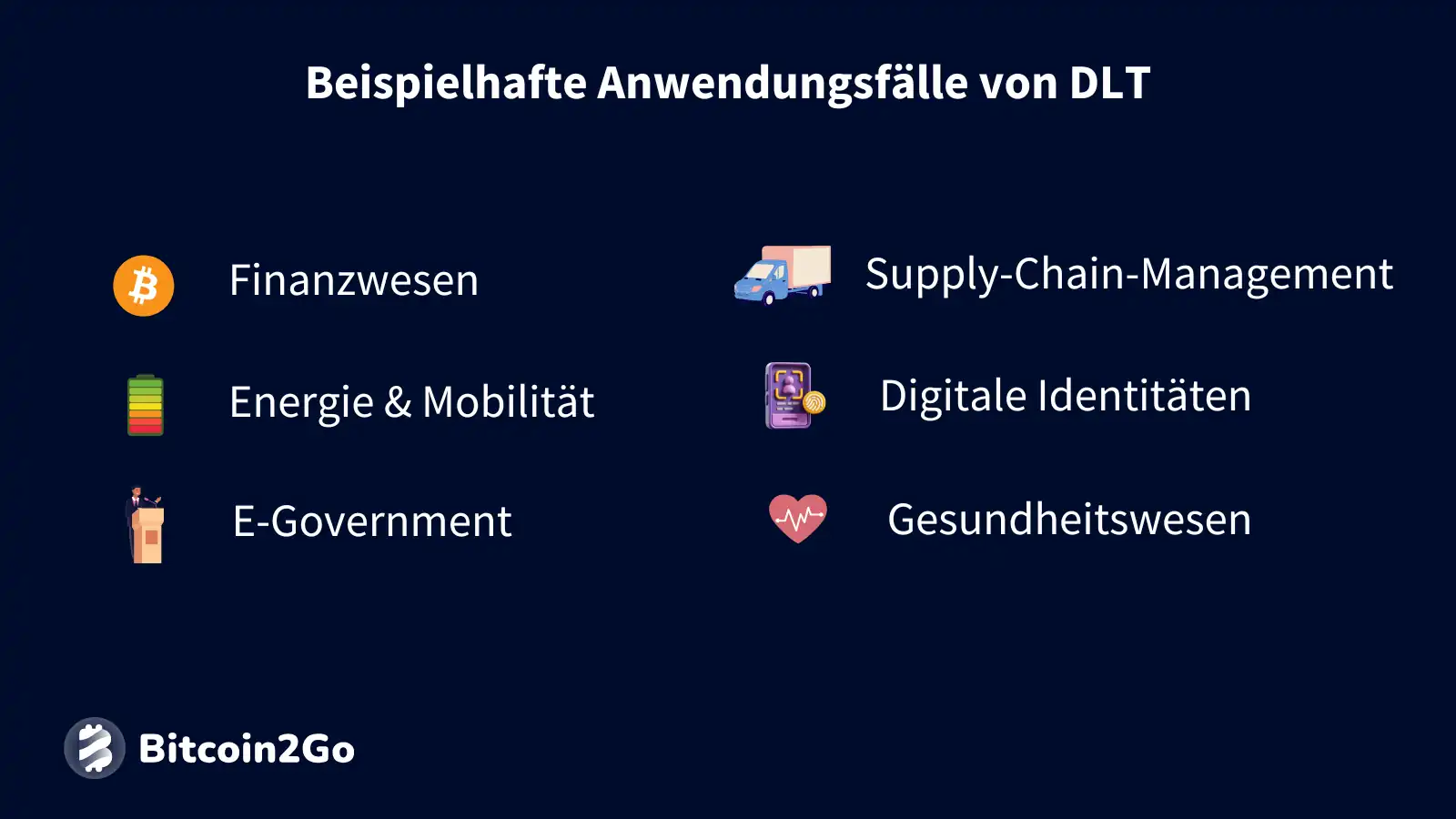

Anwendungsmöglichkeiten von DLT

Distributed-Ledger-Technologien kommen überall dort ins Spiel, wo mehrere Parteien gemeinsame Daten nutzen, aber keine zentrale Stelle das Vertrauen vermitteln soll – oder kann. Das macht DLT zu einer vielseitigen Grundlage für Anwendungen in ganz unterschiedlichen Bereichen:

- Finanzwesen

Ob Kryptowährungen, grenzüberschreitende Zahlungen oder digitale Wertpapiere – DLT ermöglicht Transaktionen direkt zwischen den Beteiligten, ohne zwischengeschaltete Banken oder Clearingstellen. - Lieferketten und Logistik

Durch lückenlose, fälschungssichere Dokumentation lässt sich jede Bewegung eines Produkts nachvollziehen – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Das erhöht Transparenz und Vertrauen in globalen Lieferketten. - Digitale Identitäten

Mit DLT lassen sich Identitäten selbstbestimmt verwalten, ohne zentrale Register. Nutzer können Nachweise (z. B. Altersverifikation oder Ausbildungsnachweise) direkt und kontrolliert weitergeben. - Gesundheitswesen

Patientenakten, Impf- oder Medikationseinträge lassen sich sicher teilen – mit garantierter Nachvollziehbarkeit, aber unter Wahrung der Privatsphäre. - Energie und Mobilität

In dezentralen Energiemärkten oder bei der Abrechnung von Ladevorgängen für E-Autos ermöglicht DLT automatisierte, transparente Abrechnungen zwischen vielen kleinen Teilnehmern. - Öffentliche Verwaltung und E-Government

DLT kann Verwaltungsprozesse effizienter und transparenter gestalten – etwa bei der Vergabe von Fördermitteln, der Ausstellung von Urkunden oder in der digitalen Abstimmung.

💡 Diese Beispiele zeigen: DLT ist keine Insellösung, sondern eine Basistechnologie, die sich quer durch Branchen und Anwendungsfelder zieht. Ihr großes Potenzial liegt gerade nicht darin, bestehende Prozesse einfach zu digitalisieren – sondern darin, Strukturen grundlegend neu zu denken.

Überall dort, wo mehrere Parteien Informationen teilen, Transaktionen durchführen oder gemeinsame Regeln einhalten müssen – ohne sich zwangsläufig zu kennen oder zu vertrauen – kann DLT eine technologische Alternative bieten: Vertrauen wird durch Transparenz und technische Absicherung ersetzt.

Besonders in komplexen, vernetzten Systemen – etwa in globalen Lieferketten, dezentralen Energiemärkten oder datengetriebenen Verwaltungsprozessen – kann DLT helfen, Abläufe zu automatisieren, Risiken zu verringern und neue Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Chancen und Herausforderungen von DLT

Wie jede Technologie bringt auch die Distributed-Ledger-Technologie nicht nur Vorteile mit sich. Ihr Potenzial ist groß – besonders in vernetzten, datenintensiven Prozessen –, doch gleichzeitig gibt es technische, rechtliche und organisatorische Hürden, die bedacht werden müssen:

- Dezentrale Speicherung verhindert Abhängigkeit von einer zentralen Instanz

- Hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Transaktionen

- Manipulationssicherheit durch kryptografische Absicherung

- Vertrauen durch Technik statt durch zentrale Autoritäten

- Effizienter Austausch von Informationen zwischen mehreren Parteien

- Automatisierbare Prozesse (z. B. mit Smart Contracts)

- Teilweise geringe Skalierbarkeit und hohe Latenzzeiten

- Hoher Energieverbrauch bei bestimmten Konsensmechanismen

- Rechtliche Unsicherheiten, insbesondere bei Datenschutz und Datenlöschung

- Komplexe Integration in bestehende IT-Systeme

- Kein universell einsetzbares DLT-Design – technologische Trade-offs

- Know-how und Infrastruktur oft noch begrenzt verfügbar

Trotz aller Herausforderungen bietet die Distributed-Ledger-Technologie die Möglichkeit, Vertrauen in digitalen Systemen neu zu denken – nicht durch zentrale Instanzen, sondern durch technische Absicherung, Transparenz und gemeinsame Regeln, auf die sich alle Beteiligten einigen.

Gerade in komplexen, dezentralen Strukturen – etwa bei internationalen Lieferketten, im Finanzsektor oder bei der Verwaltung digitaler Identitäten – kann DLT helfen, Prozesse effizienter, fälschungssicher und fairer zu gestalten.

Dabei ist DLT kein Selbstzweck. Nicht jede Anwendung braucht ein verteiltes Register – und nicht jede Technologie hält, was sie verspricht. Umso wichtiger ist es, zwischen Hype und Substanz zu unterscheiden und genau zu prüfen, ob und wie DLT echten Mehrwert bietet. Denn richtig eingesetzt, kann DLT weit mehr sein als nur die technische Basis für Kryptowährungen: Sie kann zum Fundament für digitale Zusammenarbeit ohne zentrale Machtstrukturen werden.

Häufige Fragen (FAQ) rund um Distributed-Ledger-Technologie (DLT)

-

Sind DLT und Blockchain dasselbe?

Nein, Blockchain ist eine spezielle Form von Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Während DLT allgemein ein verteiltes Register ohne zentrale Instanz beschreibt, ist die Blockchain eine konkrete Umsetzung, bei der Daten in verketteten Blöcken gespeichert werden. -

Wofür braucht man DLT überhaupt?

DLT ermöglicht es, Daten fälschungssicher und nachvollziehbar zwischen mehreren Parteien zu teilen – ohne dass eine zentrale Stelle für Vertrauen sorgen muss. Das ist besonders wertvoll bei komplexen oder internationalen Prozessen. -

Was ist der Unterschied zwischen permissioned und unpermissioned DLTs?

Permissioned Systeme erlauben nur ausgewählten Teilnehmern, Transaktionen zu validieren oder zu schreiben. In unpermissioned Netzwerken kann dagegen jeder mitwirken, was oft mehr Offenheit, aber auch technische Herausforderungen bedeutet. -

Was ist der Unterschied zwischen DLT und einer klassischen Datenbank?

Eine klassische Datenbank ist meist zentral verwaltet, während DLT auf Verteilung, Transparenz und Konsens setzt. DLT ist besonders dann sinnvoll, wenn mehrere unabhängige Parteien gemeinsam mit denselben Daten arbeiten.