NFTs und digitale Identitäten: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist eine digitale Identität?

Sie besteht aus allen Daten, die eine Person online eindeutig identifizierbar machen – von Name und E-Mail bis zu Verhaltens- oder Gerätedaten. Digitale Identität entsteht durch Interaktion. Sie ist flexibel, aber auch angreifbar. - Wer kontrolliert meine digitale Identität heute?

Meistens verwalten Plattformen wie Google, Apple oder Meta die nötigen Daten. Nutzer geben Kontrolle ab, um Dienste nutzen zu können. Selbstbestimmung bleibt dabei oft auf der Strecke. - Welche Probleme lösen NFTs bei digitaler Identität?

Sie schaffen Transparenz, Sicherheit und Unabhängigkeit von Plattformen. Identitätsdaten sind portierbar und verifizierbar. So entsteht mehr Kontrolle für Nutzer. - Wo werden NFTs für Identität heute schon genutzt?

Zum Beispiel für digitale Namensräume, Eventnachweise, Zugangskontrollen oder Zertifikate. Viele dieser Anwendungen laufen über Wallets im Web3. Die Technik steckt noch in den Anfängen, zeigt aber großes Potenzial. - Welche Risiken gibt es?

Verlorene Wallets können zum Identitätsverlust führen. Öffentliche Blockchains werfen Datenschutzfragen auf. Und ohne klare rechtliche Regeln bleibt vieles noch Grauzone.

Was sind digitale Identitäten?

Digitale Identitäten sind die Gesamtheit aller Informationen, mit denen sich eine Person, Organisation oder auch ein Gerät in digitalen Räumen eindeutig darstellen oder identifizieren kann. Dazu zählen nicht nur Name, E-Mail-Adresse oder Passwort, sondern auch Metadaten wie Standort, Surfverhalten oder soziale Verbindungen. Kurz gesagt: Wer wir online „sind“, ergibt sich aus vielen einzelnen digitalen Spuren und Profilmerkmalen.

Diese Identitäten entstehen in der Regel durch Interaktion – etwa bei der Registrierung auf Plattformen, durch Käufe, Social-Media-Aktivitäten oder berufliche Netzwerke. In vielen Fällen werden sie von Dritten verwaltet, etwa durch Google, Apple oder Facebook. Genau hier setzt die Debatte um digitale Souveränität an: Wer kontrolliert eigentlich unsere Identität im Netz?

Bestandteile digitaler Identitäten

Digitale Identität ist kein feststehendes Konstrukt, sondern setzt sich aus vielen einzelnen Informationen zusammen – manche geben wir bewusst preis, andere entstehen durch unser Verhalten. Je nach Kontext können diese Bestandteile stark variieren, gemeinsam bilden sie jedoch ein digitales Abbild unserer Person. Die wichtigsten Bausteine lassen sich wie folgt gliedern:

- Persönliche Daten: Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail, Telefonnummer

- Zugangsdaten & Logins: Nutzername, Passwort, 2FA-Methoden, Wallet-Adresse

- Verhaltensdaten: Klickpfade, Standortdaten, Kaufverhalten, Nutzungsdauer

- Soziale Merkmale: Follower-Zahl, Freundeslisten, Bewertungen, Kommentare

- Digitale Nachweise (Credentials): Zertifikate, Diplome, Mitgliedschaften, Tickets

- Geräte- und Systemdaten: IP-Adresse, Gerätetyp, Browser- und App-Infos

Diese Bestandteile können je nach Plattform unterschiedlich stark miteinander verknüpft sein – genau das macht sie so mächtig, aber auch sensibel. Darüber hinaus gibt es viele weitere Informationen, die Teil einer digitalen Identität sein können: biometrische Daten, Sprachmuster, Interessenprofile. Digitale Identitäten sind also keineswegs statisch – sie entwickeln sich mit jeder Interaktion weiter und werden zunehmend komplexer.

Arten digitaler Identitäten

Digitale Identitäten lassen sich nicht nur nach ihrer technischen Umsetzung unterscheiden, sondern auch nach Kontext, Zweck und Grad der Kontrolle. Je nachdem, wo und wie wir im Netz auftreten, kann unsere Identität ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Die folgenden Kategorien zeigen typische Unterscheidungen:

- Nach Grad der Verifizierbarkeit

- Anonyme Identität: vollständig ohne persönliche Daten, z. B. in Foren

- Pseudonyme Identität: unter stabilem Alias, aber nicht mit echter Person verknüpft

- Verifizierte Identität: z. B. durch Ausweisdokumente, biometrische Daten, Behörden

- Nach Anwendungskontext

- Persönliche Identität: private Nutzung, z. B. Social Media, E-Mail

- Berufliche Identität: z. B. auf LinkedIn oder in internen Firmensystemen

- Rechtliche Identität: offizielle Identifikation, z. B. eID oder Steuer-ID

- Technische Identität: Identifikation über Geräte, IPs oder Tracking-Methoden

- Nach Kontrolle und Trägersystem

- Zentralisierte Identität: Plattformen wie Google oder Meta verwalten alle Daten

- Portierbare Identität: Daten können zwischen Systemen übernommen werden

- Selbstverwaltete Identität: volle Kontrolle beim Nutzer, z. B. via Blockchain oder Wallet

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Formen digitaler Identität, die nicht immer in klassische Kategorien passen. Dazu gehören etwa spielerische, kulturelle oder ästhetische Ausprägungen, die stark vom digitalen Umfeld geprägt sind. Ein gutes Beispiel ist die soziale Identität im Web3 – sichtbar etwa durch NFT-Profilbilder wie CryptoPunks oder Bored Apes, die Zugehörigkeit, Status und Community-Zugehörigkeit im digitalen Raum ausdrücken.

Die Rolle von NFTs für digitale Identitäten

Wenn man digitale Identitäten aus so vielen Perspektiven betrachten kann – technisch, rechtlich, sozial –, stellt sich unweigerlich die Frage: Wie lässt sich all das künftig sicherer, flexibler und nutzerfreundlicher gestalten? Genau hier kommen NFTs ins Spiel.

Aktuelle Spannungsfelder digitaler Identitäten

Ein zentrales Spannungsfeld liegt in der Verteilung von Kontrolle. In der digitalen Welt liegt die Verwaltung von Identitäten meist bei großen Plattformen oder staatlichen Institutionen. Nutzer geben ihre Daten oft gegen Komfortvorteile ab – verlieren dabei aber den Überblick und die Hoheit darüber, wer was speichert und nutzt. Dieses Machtungleichgewicht steht einer selbstbestimmten digitalen Identität diametral entgegen.

Ein weiteres Problem ist die Fragmentierung unserer Identität im Netz. Für jede Plattform braucht es neue Logins, neue Profile, neue Bestätigungen – eine einheitliche, übergreifende Identität existiert selten. Das führt zu Reibungsverlusten, Misstrauen und Sicherheitslücken. Gleichzeitig wird es für uns immer schwerer, unsere eigene Identität konsistent zu verwalten oder mitzunehmen.

Schließlich sorgt die mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit für Unsicherheit. Wer hat wann welche Daten erhalten, wer hat Zugriff, und wie kann ich das ändern oder zurücknehmen? Ohne zentrale Übersicht und technische Standards bleibt digitale Identität oft ein „Black Box“-Erlebnis. Diese fehlende Nachvollziehbarkeit behindert nicht nur Vertrauen, sondern auch digitale Teilhabe auf Augenhöhe.

Lösungen durch NFTs

NFTs bieten einen völlig neuen Ansatz zur Verwaltung digitaler Identität – weil sie nicht nur Informationen abbilden, sondern auch Besitz und Kontrolle eindeutig zuweisen. Ein NFT kann beispielsweise ein verifiziertes digitales Zertifikat, eine Mitgliedschaft oder sogar ein eindeutiger Nutzername sein. Diese Information ist nicht von einer Plattform abhängig, sondern liegt in der Wallet des Nutzers – unveränderlich, transparent und portierbar.

Durch diese Struktur entsteht eine Form von selbstbestimmter Identität: Wer ein NFT besitzt, kontrolliert, was damit passiert – ob es gezeigt, geteilt oder privat gehalten wird. Gleichzeitig können NFTs unterschiedliche Identitätsmerkmale miteinander verknüpfen, etwa durch eine Sammlung von Soulbound Tokens, die Ausbildung, Erfahrung und Zugehörigkeit abbilden. So wird Identität nicht mehr verteilt auf viele Accounts, sondern gebündelt in der eigenen Wallet – nachvollziehbar und überprüfbar.

Nicht zuletzt sorgen NFTs für mehr Transparenz im Umgang mit Identitätsdaten. Alle Transaktionen sind öffentlich einsehbar – das schafft Vertrauen, reduziert Betrugsrisiken und ermöglicht neue Formen der Zusammenarbeit im digitalen Raum. In Kombination mit dezentralen Systemen könnten NFTs so einen entscheidenden Beitrag leisten, digitale Identitäten sicherer, fairer und nutzerorientierter zu gestalten.

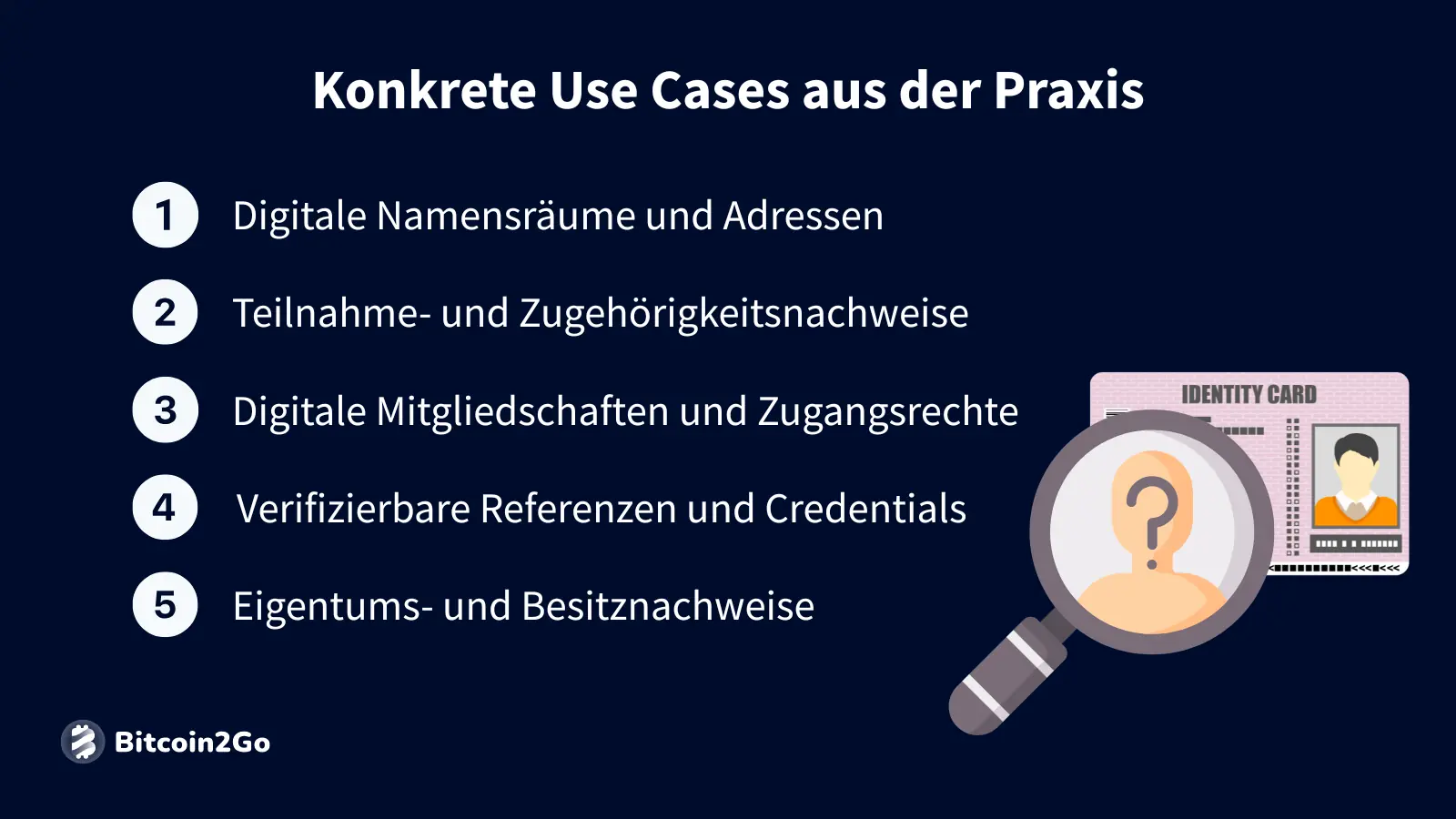

Konkrete Use Cases aus der Praxis

Die Theorie hinter NFTs und digitaler Identität klingt vielversprechend – doch wie sieht das in der Praxis aus? Tatsächlich gibt es bereits eine Reihe spannender Projekte und Plattformen, die zeigen, wie NFTs heute schon als Baustein digitaler Identität funktionieren. Hier sind einige der prägnantesten Beispiele:

- Digitale Namensräume und Adressen

NFTs können als personalisierte, eindeutige Nutzernamen dienen – vergleichbar mit einer Webadresse oder einer E-Mail, aber vollständig im Besitz des Nutzers. So wird die eigene Identität im Netz dauerhaft und über Plattformgrenzen hinweg auffindbar. - Teilnahme- und Zugehörigkeitsnachweise

Über NFTs lassen sich digitale Erinnerungen an Events, Kurse oder Community-Aktivitäten dokumentieren. Diese sogenannten „Proof of Attendance“-NFTs schaffen eine nachvollziehbare Geschichte von Engagement und Zugehörigkeit. - Digitale Mitgliedschaften und Zugangsrechte

Ein NFT kann als Eintrittskarte zu geschlossenen Gruppen, digitalen Räumen oder exklusiven Inhalten fungieren. Die Zugehörigkeit ist dabei direkt an die Wallet gebunden – keine separaten Logins, keine zentrale Nutzerverwaltung nötig. - Verifizierbare Referenzen und Credentials

NFTs können Bildungsabschlüsse, Zertifikate oder berufliche Qualifikationen abbilden – dauerhaft, fälschungssicher und öffentlich überprüfbar. Damit werden Lebensläufe oder Bewerbungen nicht nur glaubwürdiger, sondern auch effizienter überprüfbar. - Profilverwaltung im dezentralen Web

Nutzer können ihre digitale Identität – inklusive Interessen, Interaktionen und Sichtbarkeit – über NFT-basierte Systeme selbst steuern. Das Profil ist dabei nicht mehr Teil einer Plattform, sondern eine Sammlung von identitätsrelevanten Tokens in der eigenen Wallet. - Eigentums- und Besitznachweise

Ob ein digitales Kunstwerk, ein virtueller Gegenstand oder ein Markenrecht – NFTs ermöglichen eindeutige Besitzzuordnung. Diese Form von Eigentum ist Teil der digitalen Identität und kann beispielsweise den Status oder die Zugehörigkeit zu einer Community unterstreichen.

Praxisbeispiel: Soulbound-Tokens & Credentials

Soulbound Tokens (SBTs) gelten als eine besondere Form von NFTs – nicht übertragbar, dauerhaft an eine NFT-Wallet gebunden und damit ideal für den Einsatz im Bereich digitaler Identität. Anders als klassische NFTs lassen sie sich nicht verkaufen oder weitergeben, was sie für sensible oder persönliche Informationen besonders geeignet macht. SBTs repräsentieren keine handelbaren Werte, sondern verifizierbare Merkmale einer Person.

- Bildungsnachweise (z. B. Abschlüsse, Zertifikate, Kursbescheinigungen)

- Berufliche Qualifikationen (z. B. Lizenzen, Fortbildungen, Referenzen)

- Mitgliedschaften oder Rollen (z. B. Vereinszugehörigkeit, Organfunktion)

- Reputation im Web3 (z. B. Beiträge zu Projekten, Governance-Aktivität)

Diese Tokens bieten eine sichere Möglichkeit, Identitätsmerkmale fälschungssicher im Netz abzubilden – ohne dass Nutzer ihre privaten Daten offenlegen müssen. Wer etwa eine Fortbildung abgeschlossen hat, kann sich den entsprechenden SBT ausstellen lassen – öffentlich sichtbar, aber nicht übertragbar. Das schafft Vertrauen und Transparenz, besonders in digitalen Räumen, in denen klassische Zeugnisse oder Papiere schwer überprüfbar sind.

Ein weiterer Vorteil: SBTs lassen sich kombinieren. Wer mehrere Soulbound Tokens besitzt, kann daraus ein profilbasiertes Identitätssystem aufbauen, das auf realen Aktivitäten und Nachweisen basiert – und nicht auf Selbstdarstellung oder zentraler Validierung. So entsteht ein digitales Ich, das nicht manipulierbar ist und dennoch dynamisch wachsen kann.

NFTs und Urheberrechte

Auch wenn NFTs oft mit digitalem Besitz gleichgesetzt werden, heißt das nicht automatisch, dass damit auch die Urheberrechte am jeweiligen Inhalt übertragen werden. Wer ein NFT besitzt, erwirbt in der Regel nur ein digitales Echtheitszertifikat – nicht aber die Rechte am Bild, Sound oder Code selbst. Das kann zu Missverständnissen führen, etwa wenn Käufer davon ausgehen, mit dem NFT auch die volle Kontrolle über die Nutzung zu erhalten.

Gerade im Kontext digitaler Identitäten ist diese Unterscheidung wichtig. Wenn ein NFT ein Element meiner Identität darstellt – zum Beispiel ein Avatar, ein Kunstwerk oder ein persönlicher Claim – sollte klar geregelt sein, welche Rechte ich daran habe. Nur so lässt sich langfristig verhindern, dass Identität und Urheberschaft auseinanderdriften oder gar in Konflikt geraten. In Zukunft könnten smarte Lizenzmodelle, eingebettet in NFTs, hier für mehr Klarheit und Fairness sorgen.

Dich interessieren NFTs? Dann wirf einen Blick in unsere Sammlung an Artikel über ihre Anwendungsfälle:

Kritik und Herausforderungen

Trotz ihrer vielversprechenden Ansätze sind NFTs im Bereich digitaler Identität kein Allheilmittel. Wie bei jeder neuen Technologie gibt es neben den Chancen auch klare Grenzen und Risiken, die bedacht werden müssen – technisch, rechtlich und gesellschaftlich. Ein Blick auf Potenziale und Herausforderungen zeigt, wo NFTs heute stehen:

- Ermöglichen selbstbestimmte und dezentrale Identitätsverwaltung

- Verknüpfung von Identitätsmerkmalen mit eindeutigen Besitznachweisen

- Fälschungssichere, transparente und nachvollziehbare Nachweise

- Plattformunabhängigkeit und Portabilität von Identitätsdaten

- Neue Formen von Reputation, Zugehörigkeit und digitaler Teilhabe

- Komplexe Bedienung und technisches Vorwissen erforderlich

- Datenschutzrisiken durch öffentliche Blockchain-Strukturen

- Fehlende rechtliche Standards und regulatorische Unsicherheiten

- Gefahr von Identitätsmissbrauch bei verlorenen Wallets

- Ökologische Bedenken bei bestimmten Blockchain-Netzwerken

In einem NFT-basierten Identitätssystem liegt die volle Kontrolle – aber auch die volle Verantwortung – bei den Nutzer. Geht der Zugang zur Wallet verloren, sind damit auch alle verknüpften Identitätsnachweise potenziell unerreichbar. Ohne zentrale Stelle zur Wiederherstellung entsteht ein echtes Risiko für digitale Ausgrenzung oder Identitätsverlust.

Während Transparenz eine Stärke von NFTs ist, kann sie gleichzeitig zum Problem werden: Denn Daten auf der Blockchain sind dauerhaft öffentlich einsehbar. Wenn sensible Identitätsinformationen direkt oder indirekt darüber zugänglich sind, entsteht ein Spannungsfeld zwischen Nachvollziehbarkeit und Privatsphäre. Hier braucht es neue Ansätze, wie selektive Sichtbarkeit oder datensparsame Identitätsmodelle.

Fazit zu NFTs und digitalen Identitäten

Digitale Identitäten gehören längst zu unserem Alltag – doch ihre Verwaltung ist häufig fragmentiert, intransparent und nicht in unserer Hand. NFTs eröffnen neue Möglichkeiten, diesem Zustand etwas entgegenzusetzen und Identität im digitalen Raum neu zu denken. Dabei geht es nicht um Technik allein, sondern um Selbstbestimmung, Vertrauen und Teilhabe.

- Digitale Identität umfasst weit mehr als nur Logins – sie besteht aus vielfältigen Daten und Merkmalen.

- Derzeit liegt die Kontrolle meist bei Plattformen oder staatlichen Stellen – NFTs können das ändern.

- NFTs ermöglichen fälschungssichere Nachweise, verifizierbare Referenzen und selbst verwaltete Identitätsbausteine.

- Soulbound Tokens machen Identitätsmerkmale dauerhaft, aber nicht übertragbar – ideal für Bildung, Beruf und Reputation.

- Die Transparenz von Blockchains schafft Vertrauen, stellt aber auch neue Anforderungen an Datenschutz und Handhabung.

- Herausforderungen wie Wallet-Verlust, technisches Know-how und rechtliche Unsicherheiten bleiben ernstzunehmende Themen.

Digitale Identität mit NFTs neu zu gestalten, ist kein Selbstläufer – aber eine spannende Chance. Wer digitale Räume zukunftsfähig und fair gestalten will, kommt um das Thema nicht mehr herum. Jetzt ist der richtige Moment, darüber nachzudenken, wem unsere Identität im Netz eigentlich gehört.

Häufige Fragen (FAQ) rund um digitale Idenitäten und NFTs

-

Kann ich mit einem NFT meine Identität beweisen?

Ja, ein NFT kann als verifizierbarer Nachweis dienen – etwa für eine Mitgliedschaft, ein Zertifikat oder einen eindeutigen Nutzernamen. Die Echtheit lässt sich öffentlich prüfen. Wichtig ist aber: Der NFT allein ersetzt keine staatliche Identifikation. -

Was passiert, wenn ich meine Wallet verliere?

Dann verlierst du auch den Zugang zu deinen NFTs – und damit potenziell zu deinen Identitätsnachweisen. Eine Wiederherstellung ist nur mit Seed Phrase oder Backup möglich. Ohne diese bist du dauerhaft ausgesperrt. -

Muss ich alle meine Identitätsdaten als NFT speichern?

Nein, das ist weder nötig noch sinnvoll. NFTs können bestimmte Nachweise oder Zugehörigkeiten abbilden – nicht aber jedes Detail. Sensible Daten sollten möglichst dezentral und selektiv geteilt werden. -

Ist eine NFT-Identität rechtlich anerkannt?

In den meisten Ländern noch nicht. NFTs können als ergänzende Nachweise dienen, aber keine offiziellen Ausweise ersetzen. Die Rechtslage entwickelt sich jedoch dynamisch weiter.