Proof-of-Work: Das Wichtigste in Kürze

- Was ist Proof-of-Work?

Ein Konsensmechanismus, bei dem Rechenleistung aufgewendet werden muss, um Transaktionen zu bestätigen. So wird sichergestellt, dass nur gültige Blöcke zur Blockchain hinzugefügt werden. - Warum braucht man Proof-of-Work?

Weil es in einem dezentralen Netzwerk keine zentrale Kontrollinstanz gibt. PoW sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmer auf einen gemeinsamen Stand einigen können. - Wie funktioniert Proof-of-Work?

Teilnehmer im Netzwerk (Miner) lösen komplexe Rechenaufgaben, um neue Blöcke zu erstellen. Der Erste mit einer gültigen Lösung darf den Block zur Blockchain hinzufügen und wird dafür belohnt. - Was macht Proof-of-Work so sicher?

Angriffe wären extrem teuer, da sie massive Rechenleistung und Energie erfordern. Der Aufwand schützt das Netzwerk – je mehr mitmachen, desto sicherer wird es. - Welche Kryptowährungen nutzen Proof-of-Work?

Bekannte Beispiele sind Bitcoin, Litecoin und Dogecoin. Sie setzen auf PoW, um dezentrale Sicherheit ohne zentrale Instanz zu ermöglichen.

Was ist Proof-of-Work? - Definition & Erklärung

Proof-of-Work (PoW) ist ein Konsensmechanismus, der in dezentralen Netzwerken wie der Blockchain verwendet wird, um neue Datenblöcke zu bestätigen und Manipulationen zu verhindern. Dabei müssen Teilnehmer – sogenannte Miner – eine komplexe Rechenaufgabe lösen, bevor ein neuer Block zur Kette hinzugefügt werden darf. Diese "Arbeit" dient als Nachweis, dass tatsächlich Rechenleistung aufgewendet wurde, um den Block zu erstellen.

💡 Das Besondere daran: Die Aufgabe ist absichtlich schwer zu lösen, aber leicht zu überprüfen. Das verhindert, dass beliebige Daten schnell eingefügt oder gefälscht werden können. So sorgt Proof-of-Work dafür, dass sich das gesamte Netzwerk auf einen gemeinsamen Stand einigt – ganz ohne zentrale Instanz.

Wer hat Proof-of-Work erfunden?

Die Grundidee von Proof-of-Work geht auf die 1990er Jahre zurück, als Forscher nach Wegen suchten, um E-Mail-Spam und andere digitale Angriffe einzudämmen. Besonders prägend war das Konzept Hashcash, das 1997 von dem Kryptografen Adam Back vorgestellt wurde – dabei musste ein Absender vor dem Versand einer E-Mail eine kleine Rechenaufgabe lösen.

💡 Die Idee dabei: Digitale Aktionen mit einem kleinen Aufwand zu verbinden – gerade so viel, dass Massenmissbrauch unattraktiv wird. Für eine einzelne E-Mail ist die Rechenaufgabe kaum spürbar, aber beim millionenfachen Versenden summiert sich der Aufwand schnell.

Was bedeutet Arbeit bei Proof-of-Work?

Wenn im Zusammenhang mit Proof-of-Work von „Arbeit“ die Rede ist, geht es um den gezielten Einsatz von Rechenleistung. Computer im Netzwerk führen dabei immer wieder kleine Rechenversuche durch, um eine bestimmte Bedingung zu erfüllen. Die Arbeit ist also nicht nur digital, sondern hat echte Kosten in der physischen Welt – in Form von Strom, Zeit und Hardware. Um eine Aktion im Netzwerk durchzuführen müssen reale Ressourcen eingesetzt werden.

Wie funktioniert Proof-of-Work?

Nachdem wir nun verstanden haben, was Proof-of-Work grundsätzlich bedeutet, schauen wir uns im nächsten Schritt an, wie dieser Mechanismus in der Praxis abläuft. Dabei spielen mehrere Elemente zusammen – von den Transaktionen, die verarbeitet werden sollen, bis hin zur eigentlichen „Arbeit“, die von Computern im Netzwerk geleistet wird.

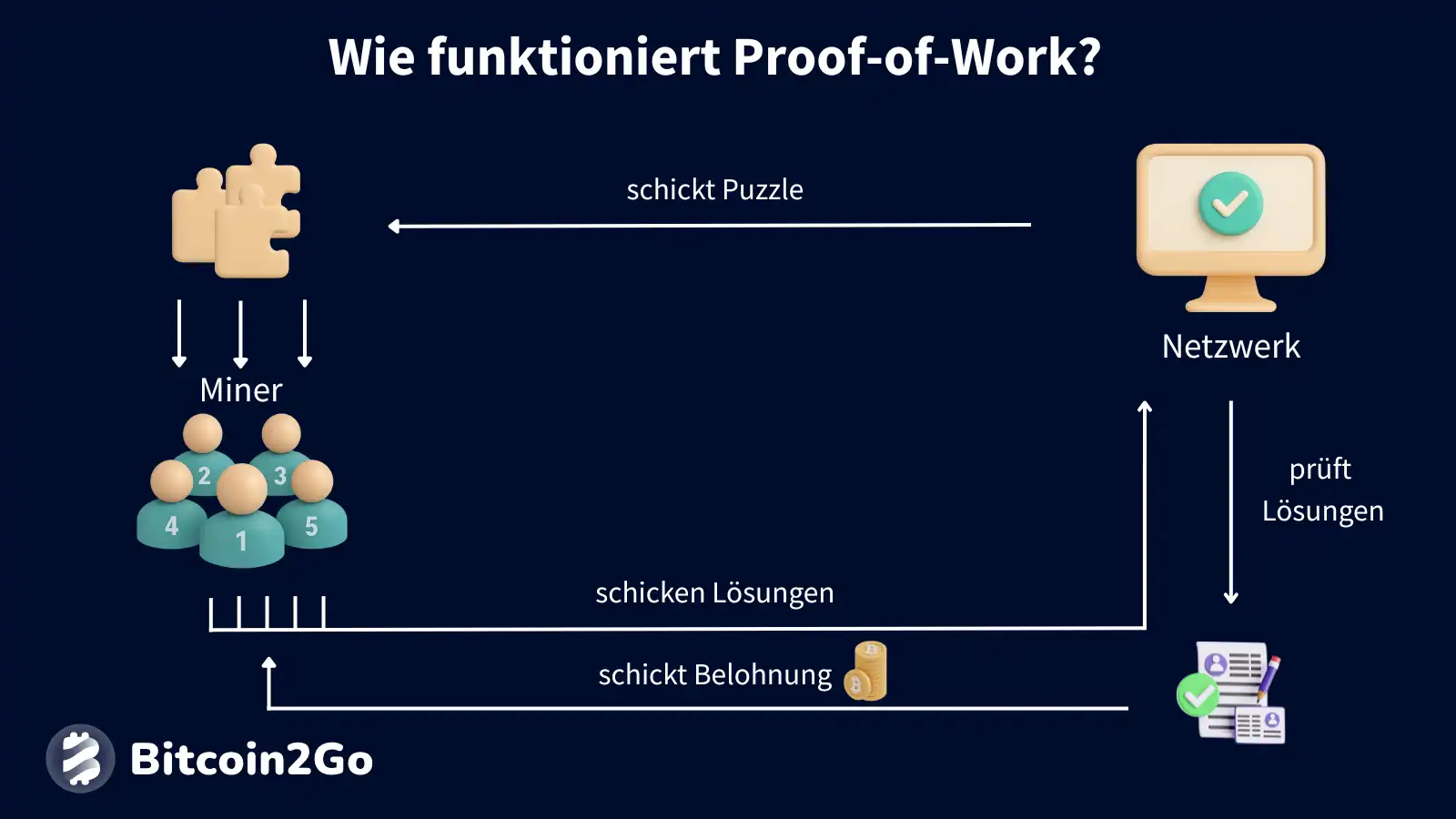

- Beteiligte

Im Netzwerk gibt es Nutzer, die Transaktionen auslösen, und Miner, die diese verarbeiten und absichern. Hier stellen sich einige Fragen: Wer macht was im System? Welche Aufgaben übernehmen die Miner genau? - Prozesse

Vom Eingang der Transaktionen bis zur Bestätigung eines neuen Blocks laufen mehrere Schritte ab – immer in der gleichen Reihenfolge. Hier stellen sich weitere Fragen: Wie entsteht ein neuer Block? Was passiert, bis ein Block zur Kette hinzugefügt wird?

Transaktionen

Der Ausgangspunkt jeder Blockchain-Aktivität ist eine Transaktion – zum Beispiel wenn jemand digitale Coins an eine andere Person senden möchte. Diese Transaktionen werden von Nutzern erstellt und ins Netzwerk gesendet. Dort landen sie zunächst in einem Zwischenspeicher, dem Mempool, wo sie auf ihre Verarbeitung warten.

Nicht alle Transaktionen werden sofort aufgenommen. Miner wählen aus dem verfügbaren Pool meist diejenigen mit den höchsten Gebühren aus, da sie bei erfolgreichem Mining dafür belohnt werden. So entsteht ein Wettbewerb um den Platz im nächsten Block – und das System bleibt gleichzeitig offen und nachvollziehbar.

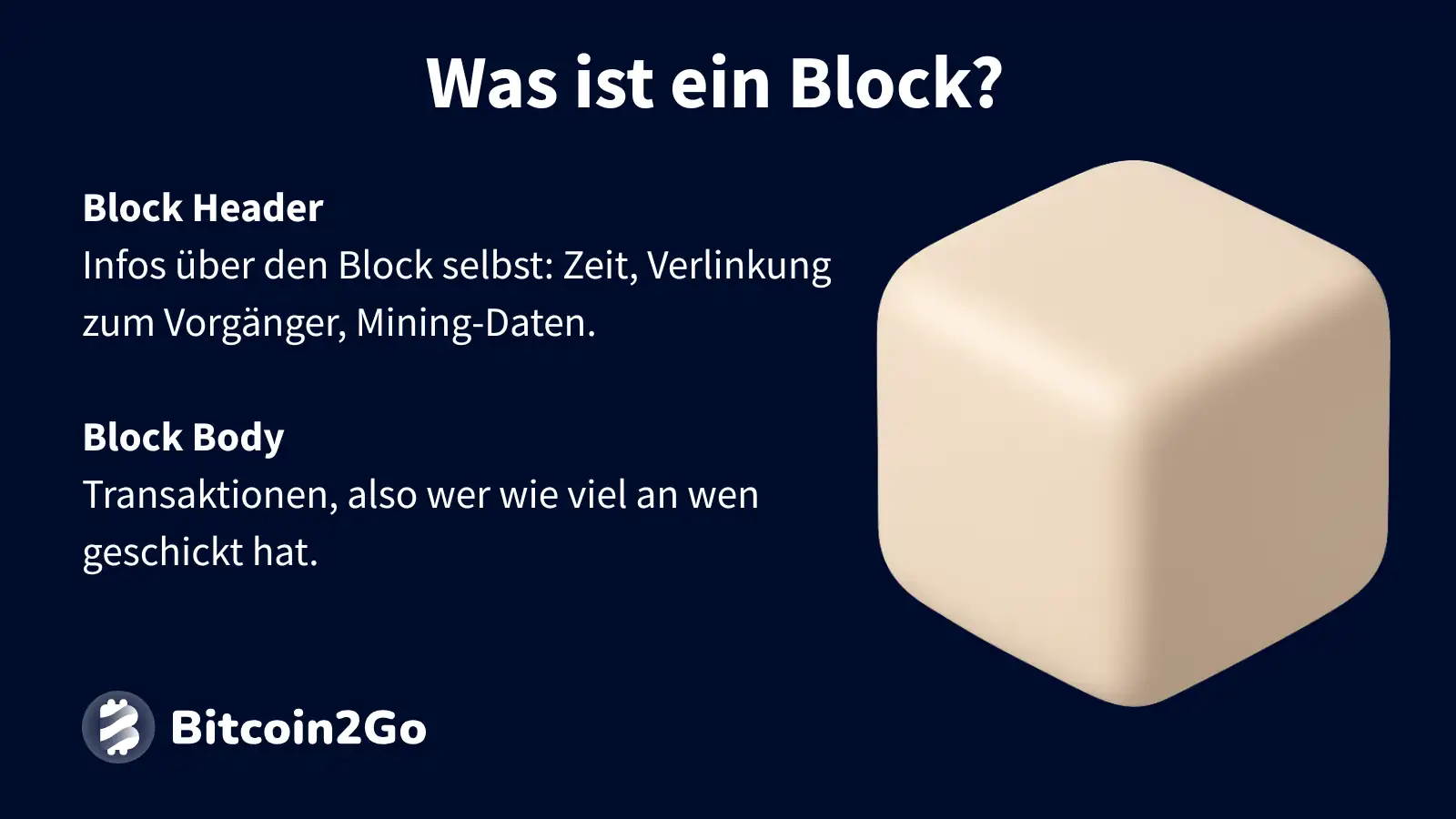

Block

Ein Block ist wie eine „Seite“ im digitalen Hauptbuch der Blockchain. Er enthält eine Auswahl an Transaktionen, die zusammengefasst und dauerhaft gespeichert werden sollen. Zusätzlich trägt jeder Block weitere Informationen, etwa einen Zeitstempel und einen Verweis auf den vorherigen Block – das sorgt dafür, dass alle Blöcke miteinander verknüpft sind.

Bevor ein Block gültig wird, muss er erst „abgeschlossen“ werden – und genau hier kommt die Rechenarbeit ins Spiel. Der Block wird so lange angepasst, bis seine Daten eine bestimmte mathematische Bedingung erfüllen. Dieser Schritt wird später im Mining-Prozess genauer erklärt.

Hashfunktion

Eine Hashfunktion ist eine Art digitaler Fingerabdruck. Sie nimmt beliebige Daten – zum Beispiel den Inhalt eines Blocks – und verwandelt sie in eine Zeichenkette mit fester Länge. Schon kleine Änderungen an den Eingabedaten führen zu einem völlig anderen Ergebnis. Dadurch lässt sich sehr leicht erkennen, ob ein Block verändert wurde.

Im Proof-of-Work-Prozess wird die Hashfunktion genutzt, um die Gültigkeit eines Blocks zu prüfen. Ziel ist es, einen Hash zu erzeugen, der einem bestimmten Muster entspricht – zum Beispiel mit einer festgelegten Anzahl an führenden Nullen. Dieses Muster zu treffen, ist reiner Zufall und erfordert viele Versuche.

Nonce

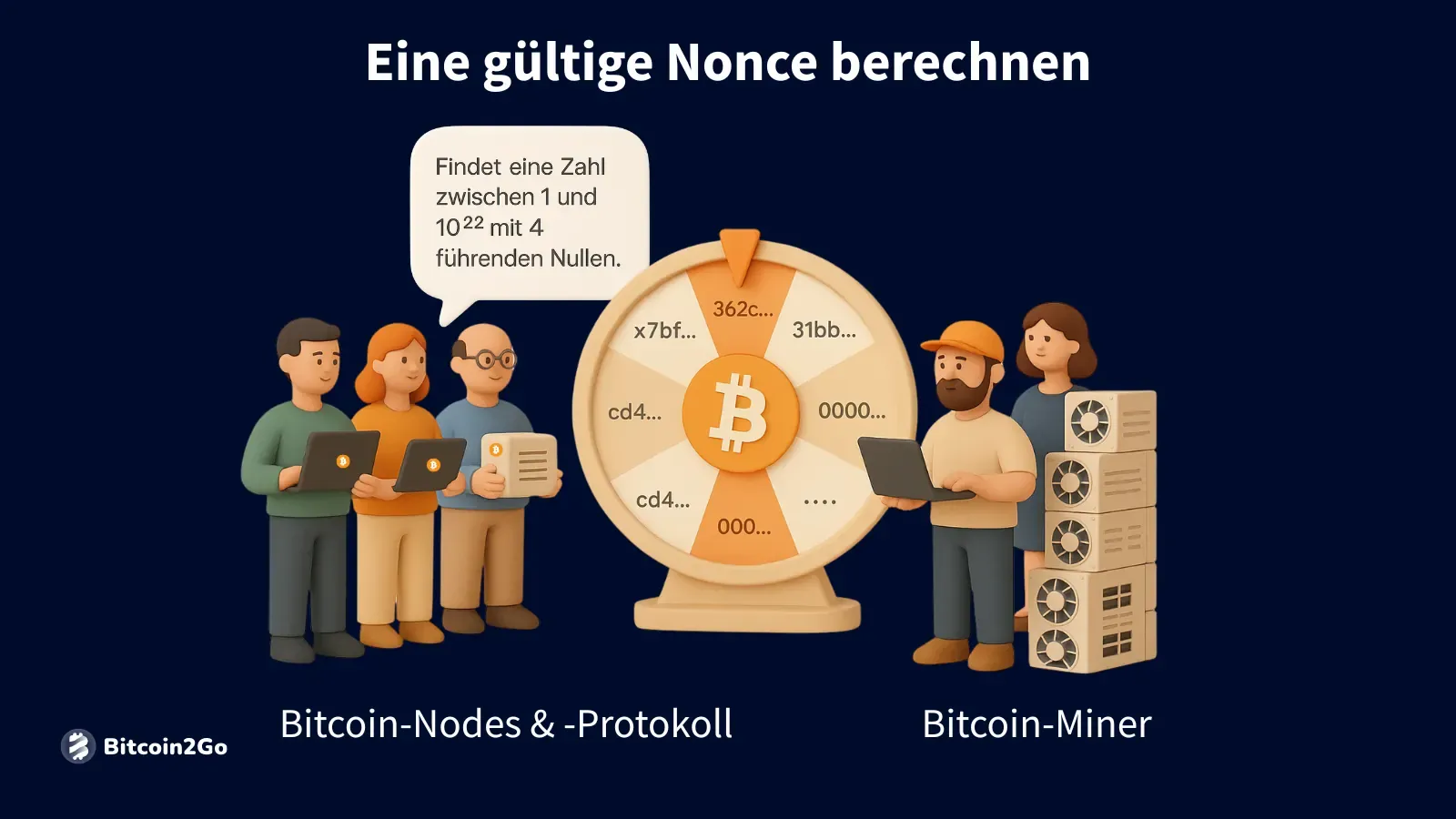

Sobald ein Block mit Transaktionen vorbereitet ist, beginnt der eigentlich rechenintensive Teil: das Mining. Dabei geht es darum, für diesen Block eine Lösung zu finden, die den Vorgaben des Netzwerks entspricht – genauer gesagt: einen Hash zu erzeugen, der ein bestimmtes Muster erfüllt, zum Beispiel mit einer festgelegten Anzahl an führenden Nullen. Diese Vorgabe wird automatisch vom Netzwerk angepasst, um sicherzustellen, dass das Finden einer Lösung im Durchschnitt etwa zehn Minuten dauert (wie z. B. bei Bitcoin).

💡 Wichtig zu verstehen: Miner führen die Transaktionen nicht aktiv aus, sondern sie prüfen deren Gültigkeit und bündeln sie in einem neuen Block. Die Transaktionen liegen also bereits vor – die Aufgabe der Miner besteht darin, sie korrekt zu verpacken und den Block mithilfe eines gültigen Hashes abzuschließen.

Damit Miner überhaupt verschiedene Hashes ausprobieren können, brauchen sie eine Stellschraube im Block – und das ist die sogenannte Nonce. Die Nonce ist eine Zahl, die beliebig oft verändert werden darf, ohne den eigentlichen Inhalt des Blocks zu verändern. Jedes Mal, wenn die Nonce geändert wird, ergibt sich ein neuer Hash. Die Miner probieren also in einem ständigen Zyklus neue Nonce-Werte aus und berechnen den zugehörigen Hash – so lange, bis einer davon den Anforderungen genügt.

Mining

Dieser Prozess ist vollständig zufallsbasiert. Es gibt keine Formel, mit der man direkt zur Lösung kommt. Deshalb ist das Mining ein Wettlauf: Alle Miner im Netzwerk versuchen gleichzeitig, die passende Nonce zu finden. Wer sie zuerst findet, darf den Block ins Netzwerk senden – und bekommt als Belohnung neue Coins sowie die Transaktionsgebühren aus dem Block.

Im Herzen von Proof-of-Work steht kein geordnetes Abarbeiten von Aufgaben, sondern ein offener Wettbewerb: Alle Miner im Netzwerk versuchen gleichzeitig, den nächsten gültigen Block zu finden. Dabei lösen sie nicht „gemeinsam“ ein Rätsel, sondern konkurrieren darum, wer es zuerst schafft.

Diese Konkurrenz ist entscheidend für die Sicherheit des Systems – denn je mehr Miner teilnehmen, desto schwerer ist es, das Netzwerk zu manipulieren. Der Schwierigkeitsgrad wird automatisch angepasst, sodass im Schnitt alle zehn Minuten ein Block gefunden wird – unabhängig davon, wie viel Rechenleistung im Spiel ist.

💡 Der große Vorteil dabei: Für das Netzwerk ist es kinderleicht zu prüfen, ob der eingereichte Hash gültig ist. Es reicht ein kurzer Blick, ob das Muster erfüllt ist. Doch das Finden selbst ist teuer und energieaufwendig – genau das macht Proof-of-Work so fälschungssicher.

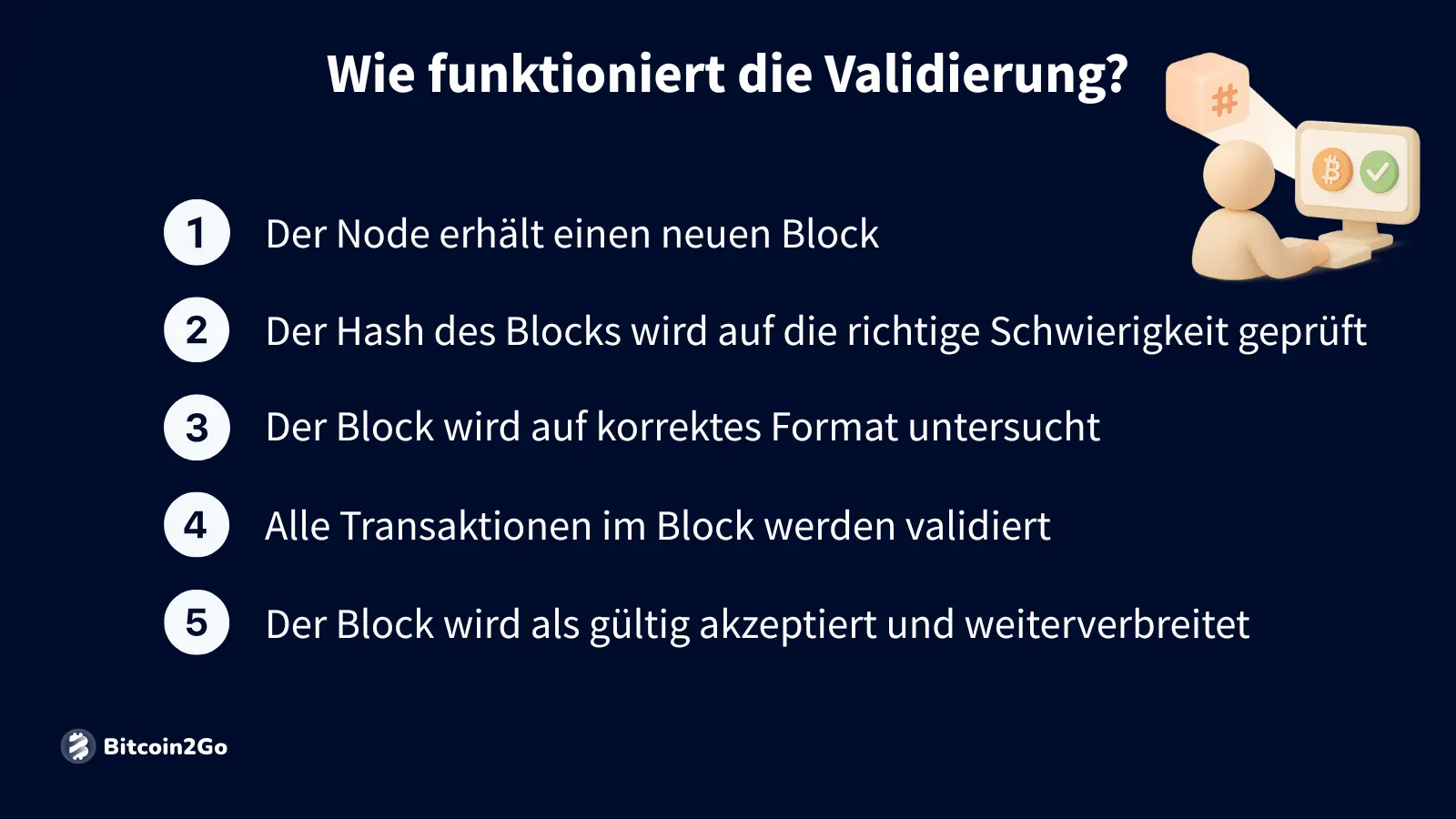

Validierung

Sobald ein Miner eine gültige Lösung gefunden hat, wird der fertige Block ins Netzwerk gesendet – inklusive der verwendeten Nonce und dem berechneten Hash. Jetzt übernehmen die anderen Knoten im Netzwerk (Nodes) die Kontrolle: Sie überprüfen, ob der Block korrekt aufgebaut ist, alle Transaktionen gültig sind und der Hash tatsächlich den Vorgaben entspricht.

Dieser Prüfvorgang ist im Vergleich zum Mining extrem schnell – wenige Rechenoperationen genügen. Ist alles in Ordnung, wird der Block offiziell zur Blockchain hinzugefügt. Sollte der Block jedoch fehlerhaft oder manipuliert sein, lehnen ihn die anderen Knoten ab. So stellt das Netzwerk sicher, dass nur korrekte und nachvollziehbare Informationen dauerhaft gespeichert werden.

Blockbelohnung

Damit Miner überhaupt einen Anreiz haben, ihre Rechenleistung zur Verfügung zu stellen, gibt es eine Belohnung für das erfolgreiche Finden eines gültigen Blocks. Diese besteht in der Regel aus zwei Teilen: einer festgelegten Menge neu erzeugter Coins (z. B. Bitcoin) und den Gebühren, die Nutzer für ihre Transaktionen gezahlt haben.

Die Belohnung wird automatisch im ersten Eintrag des neuen Blocks vermerkt – das ist die sogenannte Coinbase-Transaktion. Sie ist besonders, weil sie keine Eingänge hat, sondern nur eine Auszahlung an den Miner darstellt. Mit der Zeit verringert sich bei vielen Kryptowährungen die Höhe dieser Blockbelohnung – bei Bitcoin zum Beispiel durch das sogenannte Halving, das etwa alle vier Jahre stattfindet. Langfristig sollen die Transaktionsgebühren allein den Anreiz bieten.

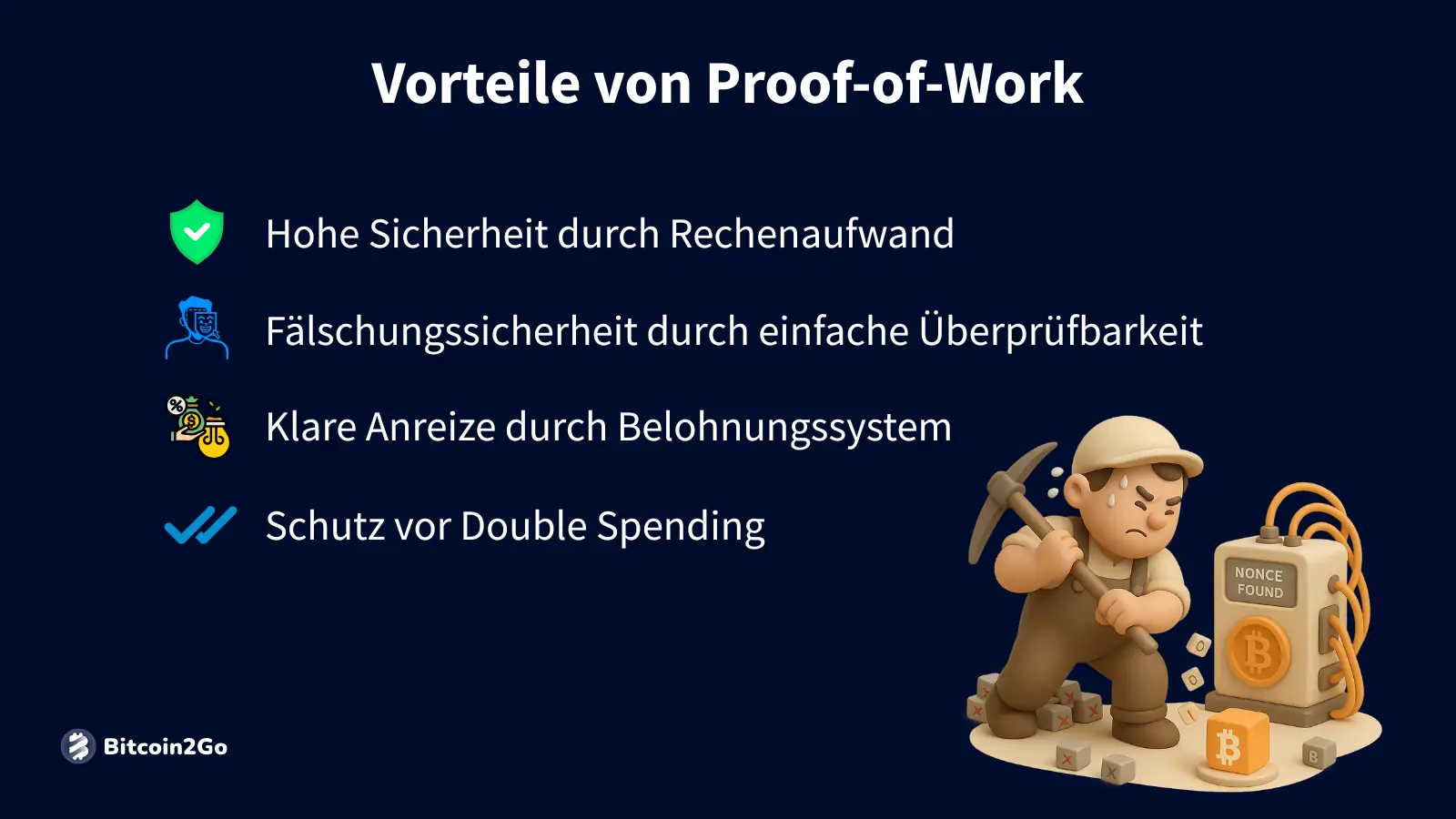

Vorteile von Proof-of-Work

Proof-of-Work ist nicht ohne Grund über viele Jahre hinweg der Standard für sichere, dezentrale Netzwerke wie Bitcoin gewesen. Das Verfahren bringt einige zentrale Stärken mit sich, die es zu einem robusten und bewährten Konsensmechanismus machen.

- Hohe Sicherheit durch Rechenaufwand

Um einen gültigen Block zu manipulieren, müsste ein Angreifer mehr Rechenleistung aufbringen als der Rest des Netzwerks – was in der Praxis extrem teuer und kaum realistisch ist. Der hohe Energie- und Zeitaufwand schützt die Blockchain effektiv vor Angriffen. - Fälschungssicherheit durch einfache Überprüfbarkeit

Sobald ein Block gefunden wurde, kann seine Gültigkeit innerhalb von Sekunden überprüft werden. Das verhindert, dass ungültige oder manipulierte Daten unbemerkt in die Blockchain gelangen. - Klare Anreize durch Belohnungssystem

Miner haben ein wirtschaftliches Interesse daran, ehrlich zu arbeiten, da sie nur für gültige Blöcke belohnt werden. Das schafft eine natürliche Motivation, das Netzwerk zu unterstützen und nicht zu betrügen. - Schutz vor Double Spending

Ein erfolgreicher Angriff müsste nicht nur aktuelle, sondern auch vergangene Blöcke manipulieren – was durch die verkettete Struktur extrem aufwendig ist. Selbst wenn ein Angreifer kurzfristig Erfolg hätte, würde das Netzwerk durch die „längste Kette“-Regel seine Integrität wiederherstellen.

Die wichtigste Stärke von Proof-of-Work liegt in seiner robusten Sicherheitsarchitektur. Durch den hohen Rechenaufwand, den ein einzelner Block erfordert, wird verhindert, dass Angreifer das System einfach manipulieren können. Jeder Versuch, die Blockchain zu fälschen, würde nicht nur immense Rechenleistung erfordern, sondern auch wirtschaftlich kaum lohnenswert sein.

Sicherheit ist bei Proof-of-Work nicht bloß ein Nebeneffekt – sie ist das Fundament des gesamten Mechanismus. Der hohe Aufwand schafft Vertrauen: Wer einen Block gültig einfügen möchte, muss ihn sich verdienen. Dieses Prinzip ersetzt zentrale Kontrolle durch messbaren Einsatz – und macht PoW bis heute zu einem der widerstandsfähigsten Konsensverfahren.

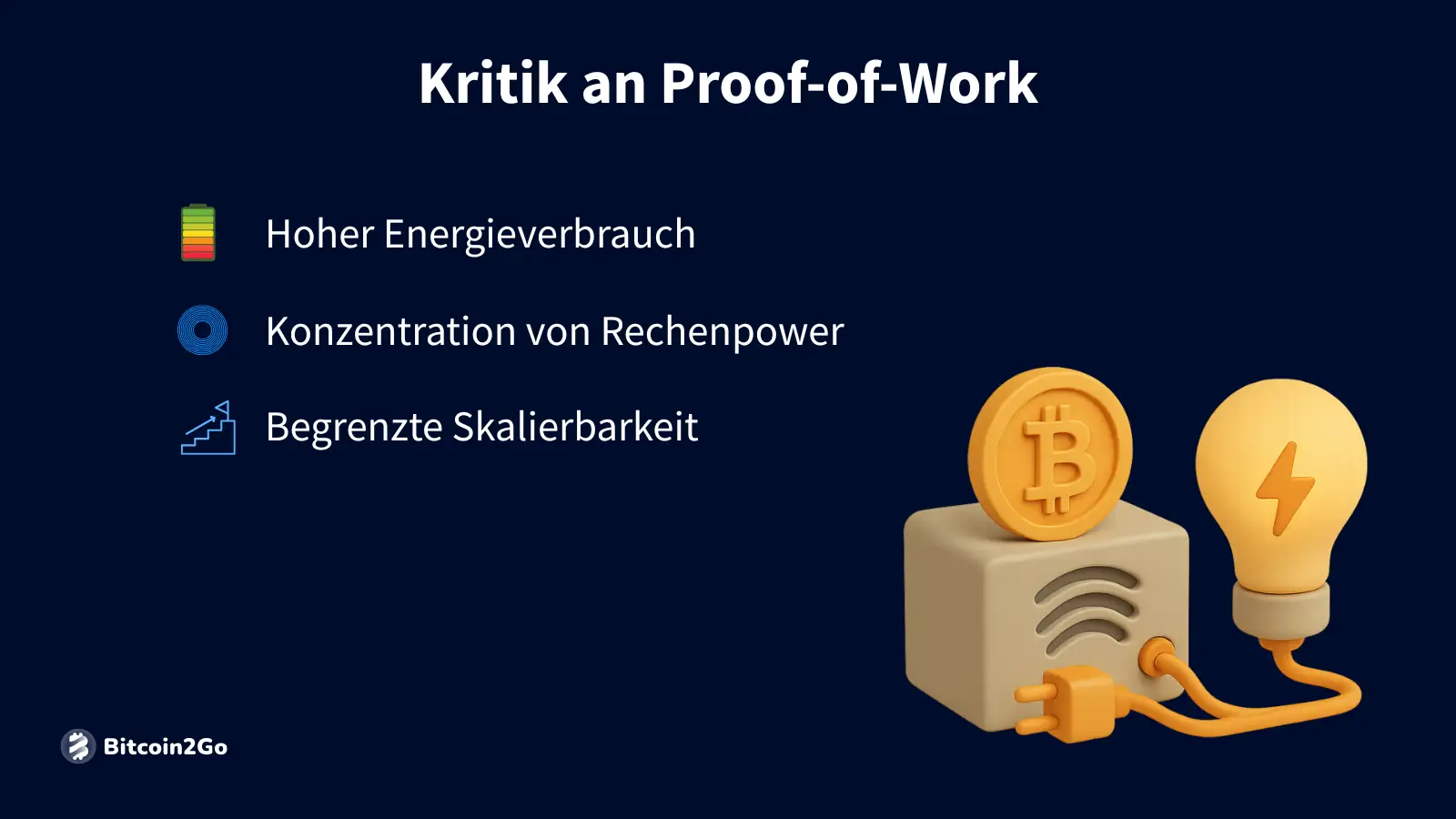

Kritik an Proof-of-Work

Proof-of-Work ist ein bewährter Mechanismus – aber nicht ohne Herausforderungen. Vor allem mit Blick auf Energieverbrauch, Ressourcenverteilung und Skalierbarkeit steht das Verfahren immer wieder in der Kritik.

- Hoher Energieverbrauch

Um die nötige Rechenleistung aufzubringen, verbrauchen Mining-Geräte große Mengen Strom. Vor allem der Bitcoin-Energieverbrauch ist inzwischen vergleichbar mit dem Verbrauch ganzer Länder. Dieser hohe Aufwand ist gewollt – er sorgt für Sicherheit –, führt aber auch zu wachsender Sorge um die Umweltverträglichkeit. - Konzentration von Rechenpower

In der Theorie kann jeder am Mining teilnehmen. In der Praxis lohnt es sich aber fast nur noch für große Mining-Farmen mit spezialisierter Hardware. Dadurch droht das System, sich in Richtung Zentralisierung zu bewegen – was dem Grundgedanken der Dezentralität widerspricht. - Begrenzte Skalierbarkeit

Die Blockzeit ist bei vielen PoW-Systemen bewusst limitiert (z. B. 10 Minuten bei Bitcoin), um das Netzwerk stabil zu halten. Das bedeutet aber auch: Es können nur wenige Transaktionen pro Sekunde verarbeitet werden. Technisch ließe sich das beschleunigen – doch das würde die Sicherheit und Dezentralität gefährden.

Was bei Proof-of-Work oft kritisiert wird – der Energieaufwand, die Hardwarekosten, die langsame Verarbeitung – ist kein Zufall, sondern zentraler Bestandteil des Konzepts. Das Netzwerk sichert sich dadurch ab, dass echte, begrenzte Ressourcen eingesetzt werden müssen. Energie hat einen Preis – und dieser Preis schützt das System davor, einfach überrannt oder manipuliert zu werden. Anders gesagt: Gerade weil das Mining teuer ist, bleibt das Netzwerk ehrlich.

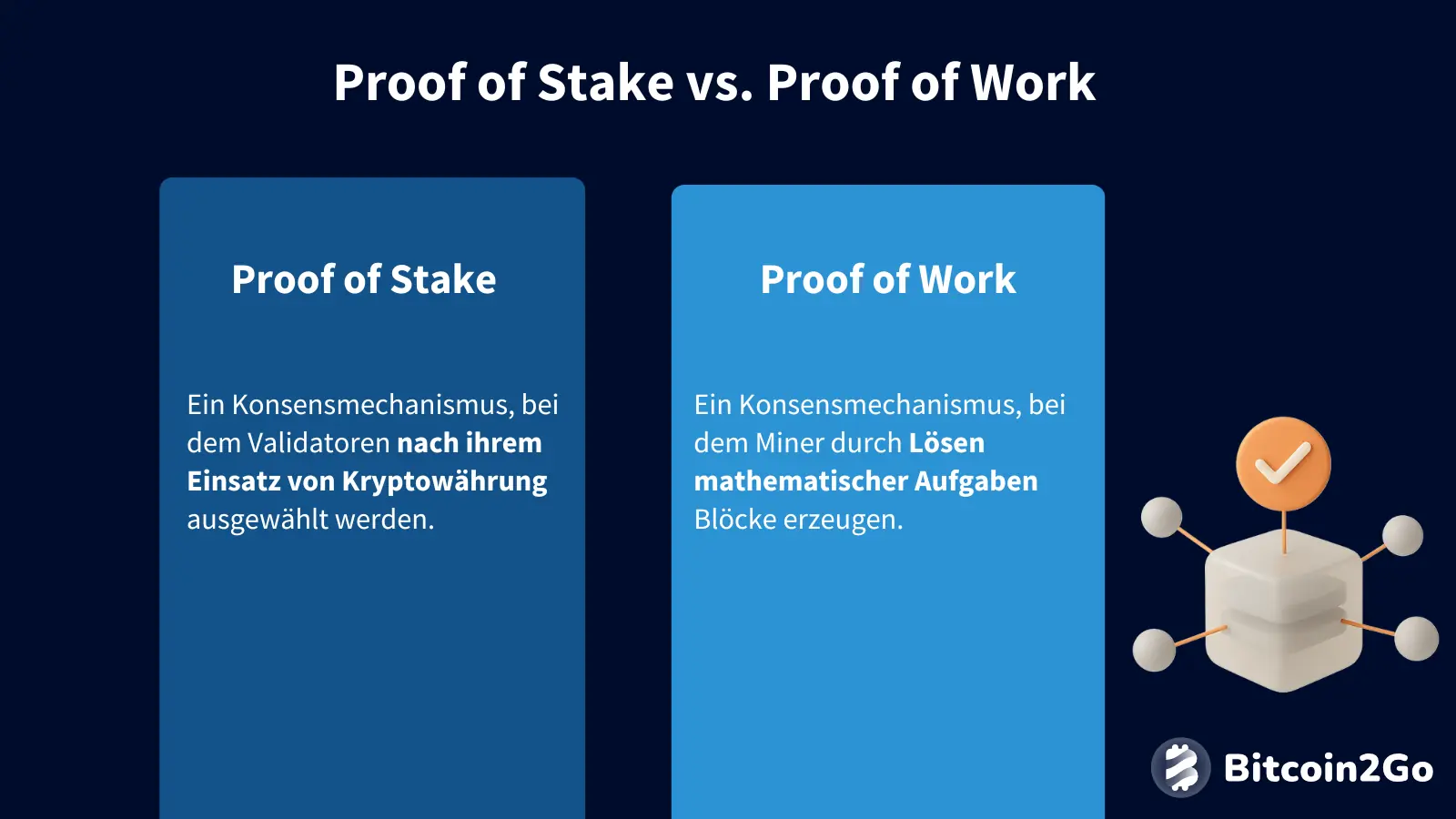

Proof-of-Work vs. Proof-of-Stake

Proof-of-Work (PoW) war das erste erfolgreiche Konsensverfahren in der Welt der Kryptowährungen – allen voran bei Bitcoin. Inzwischen setzen jedoch viele neue Blockchains auf einen alternativen Mechanismus: Proof-of-Stake (PoS). Beide Verfahren verfolgen dasselbe Ziel – einen sicheren, dezentralen Konsens – nutzen dafür aber völlig unterschiedliche Mittel.

- Proof-of-Work ⛏️

Beim PoW wird das Recht, einen neuen Block zur Blockchain hinzuzufügen, durch Rechenleistung „erkauft“. Wer mehr Rechenpower hat, hat eine höhere Chance, den nächsten Block zu finden – allerdings auch höhere laufende Kosten durch Energieverbrauch und Hardware. - Proof-of-Stake 💰

Bei PoS basiert die Entscheidung nicht auf Rechenleistung, sondern auf dem Anteil an Coins, den jemand im Netzwerk besitzt („Stake“). Wer mehr Coins hält und sie als Sicherheit hinterlegt, hat eine größere Chance, einen Block zu erstellen – wird aber auch bestraft, wenn er sich falsch verhält.

Neben Proof-of-Work und Proof-of-Stake existieren noch weitere Mechanismen – teils experimentell, teils in speziellen Blockchains im Einsatz. Sie sind bislang weniger verbreitet, zeigen aber, wie vielfältig die Ansätze zur Konsensfindung sein können:

- Delegated Proof of Stake (DPoS)

Eine Weiterentwicklung von PoS, bei der Teilnehmer sogenannte Delegierte wählen, die dann im Namen der Gemeinschaft neue Blöcke erzeugen. - Proof of History (PoH)

Eine Zeitsignatur-basierte Methode, bei der die zeitliche Abfolge von Transaktionen kryptografisch belegt wird (u. a. bei Solana eingesetzt). - Proof of Activity (PoA)

Kombination aus PoW und PoS: Miner starten mit PoW, ein Stakeholder signiert anschließend den Block. Ziel: Sicherheit von PoW, Effizienz von PoS. - Proof of Authority (PoA)

Vertrauenswürdige, bekannte Validatoren erzeugen Blöcke. Geeignet für private oder konsortiale Blockchains. - Proof of Burn (PoB)

Coins werden an unzugängliche Adressen gesendet („verbrannt“), um Beteiligung zu zeigen und Blockrechte zu erhalten.

Kryptowährungen mit Proof-of-Work

Proof-of-Work war das erste Konsensverfahren, das erfolgreich in einer Blockchain eingesetzt wurde – und ist bis heute die Grundlage vieler bekannter Kryptowährungen. Auch wenn neue Systeme wie Proof-of-Stake zunehmend an Bedeutung gewinnen, setzen einige Netzwerke weiterhin bewusst auf PoW – vor allem wegen der hohen Sicherheit und der langen Praxiserfahrung.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin (BTC) ist der Urvater des Proof-of-Work-Prinzips. Hier basiert der Mechanismus auf dem SHA-256-Algorithmus, einer kryptografischen Hashfunktion, die sehr hohe Rechenleistung erfordert. Miner versuchen, einen Hash zu finden, der unter einem bestimmten Zielwert liegt – durch ständiges Variieren der Nonce. Wer zuerst einen gültigen Hash findet, darf den Block veröffentlichen und erhält dafür die Blockbelohnung samt Gebühren.

- Hashalgorithmus: SHA-256

- Blockzeit: ca. 10 Minuten

- Schwierigkeit: Passt sich alle 2016 Blöcke (~alle 2 Wochen) automatisch an

- Belohnung: 3,125 BTC pro Block (nach dem letzten Halving)

Die hohe Rechenkomplexität und der wachsende Schwierigkeitsgrad machen das Netzwerk besonders sicher – allerdings auch energieintensiv. Bitcoin-Mining ist heute stark durch spezialisierte Hardware (ASICs) geprägt, was Effizienz erhöht, aber auch zu Zentralisierungstendenzen führen kann.

Litecoin (LTC)

Litecoin (LTC) nutzt wie Bitcoin Proof-of-Work, basiert jedoch nicht auf SHA-256, sondern auf dem Scrypt-Algorithmus. Dieser wurde ursprünglich entwickelt, um speicherintensiver zu sein – also weniger leicht mit ASICs zu optimieren. Das Ziel war, Mining länger auch für Privatnutzer mit herkömmlicher Hardware (z. B. GPUs) zugänglich zu halten.

- Hashalgorithmus: Scrypt

- Blockzeit: ca. 2,5 Minuten

- Schwierigkeit: Dynamisch pro Block angepasst

- Belohnung: 6,25 LTC pro Block (nach dem letzten Halving)

Obwohl inzwischen auch für Scrypt leistungsstarke ASICs existieren, bleibt Litecoin ein Beispiel für eine PoW-Variante, die bewusst andere technische Voraussetzungen und Blockzeiten nutzt. Die schnellere Blockgenerierung ermöglicht mehr Transaktionen pro Zeit – bei etwas geringerer Sicherheit im Vergleich zu Bitcoin.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin verwendet denselben Proof-of-Work-Mechanismus wie Litecoin – also den Scrypt-Algorithmus. Ursprünglich war Dogecoin als Parodie gedacht, entwickelte sich aber durch seine aktive Community und mediale Aufmerksamkeit zu einer ernstzunehmenden Kryptowährung. Eine Besonderheit: Dogecoin wird im sogenannten Merge-Mining mit Litecoin gemined – das bedeutet, Miner können mit derselben Rechenleistung beide Währungen gleichzeitig unterstützen.

- Hashalgorithmus: Scrypt (wie Litecoin)

- Blockzeit: ca. 1 Minute

- Schwierigkeit: Dynamisch angepasst

- Besonderheit: Merge-Mining mit Litecoin (gemeinsames Mining)

Der Vorteil: Das Netzwerk wird durch die gemeinsame Rechenpower stabiler und sicherer. Gleichzeitig sorgt die niedrige Blockzeit für schnelle Bestätigungen, auch wenn dadurch die Blockchain stärker wächst.

Häufige Fragen (FAQ) rund um Proof-of-Work

-

Was ist der Unterschied zwischen Proof-of-Work und Mining?

Proof-of-Work ist das grundlegende Verfahren, das festlegt, wie ein Netzwerk Konsens erreicht. Mining ist die praktische Umsetzung dieses Verfahrens: Miner wenden Rechenleistung auf, um gültige Blöcke zu erzeugen. Man kann also sagen: Mining ist das „Handwerk“, PoW die „Regel dahinter“. Ohne PoW gäbe es kein Mining – und umgekehrt. -

Ist Proof-of-Work noch zeitgemäß?

Diese Frage wird in der Krypto-Community kontrovers diskutiert. Befürworter verweisen auf die hohe Sicherheit und die langjährige Stabilität – gerade bei Bitcoin. Kritiker bemängeln den Energieverbrauch und setzen auf effizientere Alternativen wie Proof-of-Stake. Letztlich hängt die Antwort stark vom Einsatzzweck und den Werten der jeweiligen Blockchain ab. -

Kann man selbst am Proof-of-Work teilnehmen?

Ja, grundsätzlich kann jeder mit entsprechender Hardware am Mining teilnehmen. In der Praxis ist das aber nur noch mit spezieller Ausrüstung (z. B. ASICs) wirtschaftlich sinnvoll. Die Konkurrenz ist groß, und der Stromverbrauch spielt eine entscheidende Rolle bei der Rentabilität. Viele schließen sich daher Mining-Pools an, um ihre Chancen zu erhöhen. -

Was ist eine 51%-Attacke – und wie schützt PoW davor?

Bei einer 51%-Attacke übernimmt ein Akteur mehr als die Hälfte der gesamten Rechenleistung im Netzwerk. Damit könnte er theoretisch Transaktionen rückgängig machen oder doppelt ausgeben. Proof-of-Work schützt davor, weil ein solcher Angriff extrem teuer und schwer durchführbar wäre. Je größer das Netzwerk, desto sicherer wird es.