Blockchain einfach erklärt: Definition und Bedeutung

Eine Blockchain ist eine digitale Datenbank, die nicht zentral, sondern dezentral und verteilt geführt wird – das bedeutet, sie existiert gleichzeitig auf vielen Rechnern innerhalb eines Netzwerks. Sie gilt als die bekannteste Ausprägung der sogenannten Distributed-Ledger-Technologie.

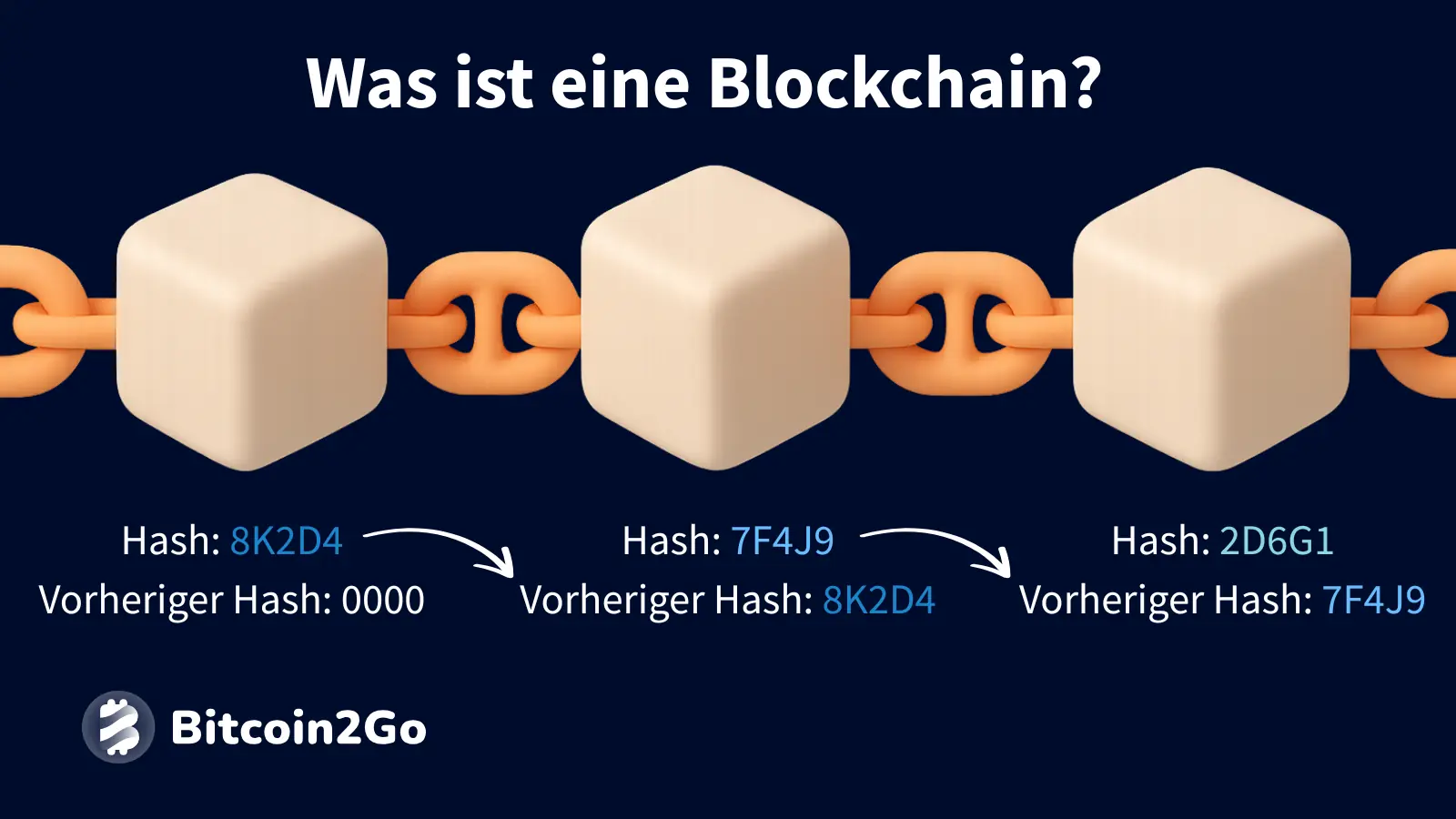

In einer Blockchain werden Daten – meist Transaktionen – in einzelnen Blöcken gespeichert. Jeder Block enthält nicht nur eine Liste dieser Transaktionen, sondern auch einen eindeutigen Hashwert, der ihn mit dem vorhergehenden Block verbindet. So entsteht eine fortlaufende, kryptographisch gesicherte Kette – die „Blockchain“.

💡 Der große Vorteil dieser Struktur: Sie ist besonders fälschungssicher. Würde jemand versuchen, einen bereits gespeicherten Block zu manipulieren, müssten auch alle nachfolgenden Blöcke geändert werden – ein Aufwand, der bei verteilten Netzwerken, besonders bei solchen mit hoher Rechenleistung, nahezu unmöglich ist.

Die Geschichte der Blockchain

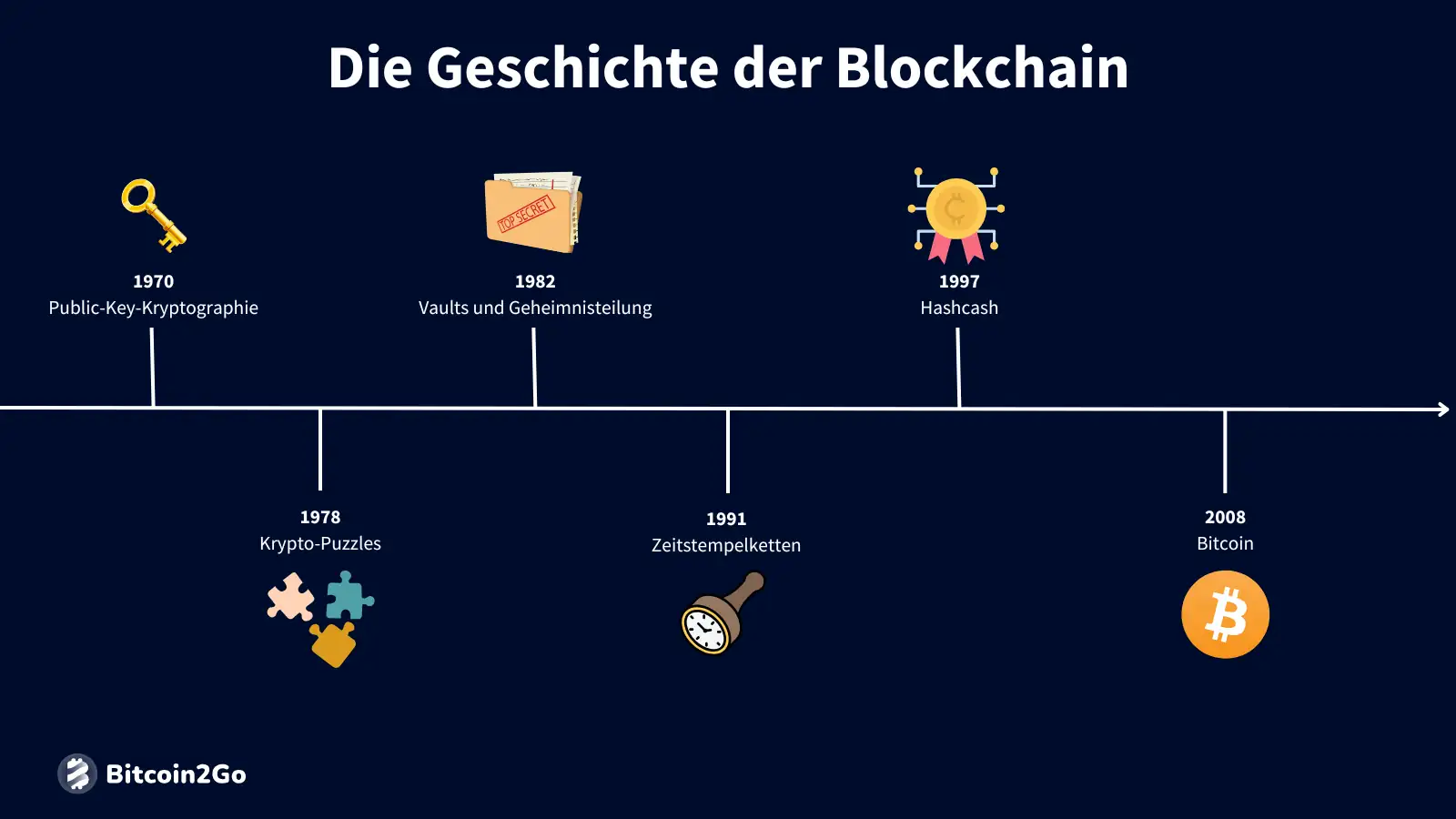

Auch wenn Bitcoin häufig als Startpunkt der Blockchain-Revolution gesehen wird, reichen die technischen Wurzeln deutlich weiter zurück. Viele der heute zentralen Konzepte – wie kryptografische Hashfunktionen, digitale Signaturen oder dezentrale Speichersysteme – wurden bereits Jahrzehnte zuvor entwickelt.

💡 Interesse an der Geschichte von Blockchains? Für mehr Informationen zur Geschichte der Blockchain empfehle ich einen Blick in das Paper On the Origins and Variations of Blockchain Technologies von Sherman et al. (2019).

Die Ursprünge der Blockchain-Technologie reichen weiter zurück als man denkt: Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren wurden viele zentrale Bausteine entwickelt – darunter Public-Key-Kryptographie, digitale Signaturen, Hashfunktionen und erste Ansätze für dezentrale Datenspeicherung. Diese Grundlagen legten den Grundstein für das, was später als Distributed-Ledger-Technologie bekannt wurde.

Auch spätere Beiträge wie Merkle-Trees, Proof-of-Work-Konzepte oder die Byzantinische Fehlertoleranz wurden bereits lange vor Bitcoin formuliert und erprobt. Bitcoin brachte 2008 erstmals all diese Puzzlestücke in einem funktionierenden System zusammen – und löste damit eine Welle an Weiterentwicklungen und Varianten aus.

Funktionsweise einer Blockchain

Um zu verstehen, wie eine Blockchain funktioniert, lohnt sich zunächst ein Blick auf ihre zentralen Bausteine. Diese lassen sich grob in zwei Bereiche einteilen:

- 🔌 Hardware

Damit ist die technische Grundlage der Blockchain gemeint: also die weltweit verteilten Computer bzw. sogenannten Nodes, die miteinander vernetzt sind. Diese Rechner speichern Daten, verarbeiten Transaktionen und sorgen gemeinsam dafür, dass das System stabil und verfügbar bleibt.

→ Kurz gefragt: Wer nimmt teil? Wo laufen die Daten? Auf welchen Rechnern wird die Blockchain betrieben? - 🔐 Kryptografische Grundlagen

Dieser Bereich umfasst die Verfahren, mit denen Transaktionen gesichert, Blöcke miteinander verknüpft und Einigungen im Netzwerk erzielt werden. Hash-Funktionen, digitale Signaturen und Konsensmechanismen spielen dabei eine zentrale Rolle.

→ Kurz gefragt: Wie wird entschieden, was gültig ist? Wie werden Daten geschützt? Und wie entsteht die Verkettung der Blöcke?

Die Hardware stellt lediglich die Infrastruktur bereit – also das technische Rückgrat. Die eigentliche Funktionsweise der Blockchain ergibt sich aber erst durch die kryptografischen Verfahren und Protokolle, die definieren, wie die verteilten Teilnehmer miteinander kommunizieren, wie Vertrauen entsteht und wie gemeinsame Entscheidungen getroffen werden. Im nächsten Schritt schauen wir uns deshalb die Rolle der Kryptografie innerhalb von Blockchains genauer an.

Blöcke

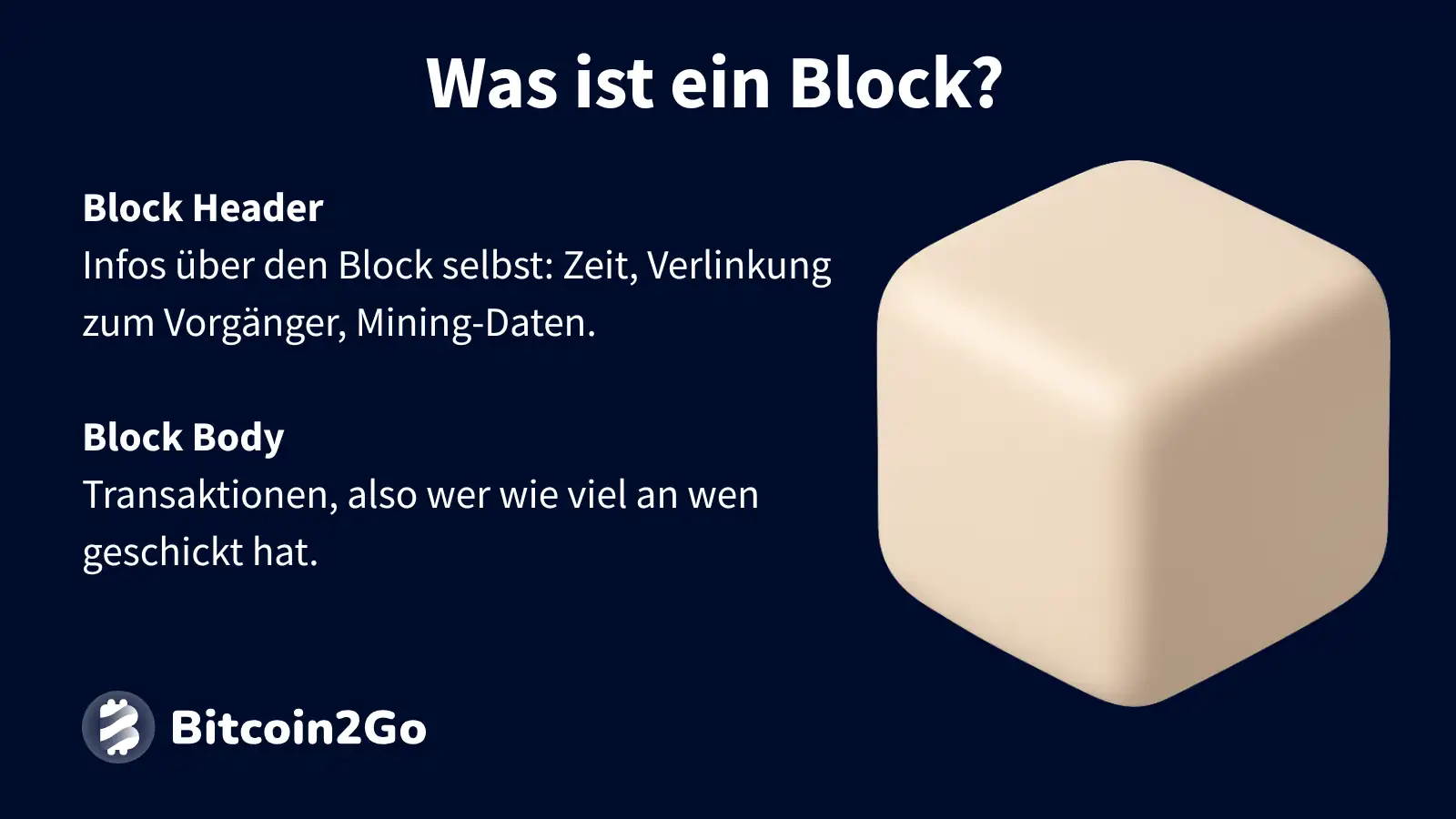

Ein Block bildet das grundlegende Element einer Blockchain – gewissermaßen ihr Baustein. In ihm werden Transaktionen gespeichert, die damit zur Basis für die Datenübertragung und -sicherung im gesamten Netzwerk werden. Die Blockchain selbst entsteht durch die chronologische Verkettung vieler solcher Blöcke, wobei jeder neue Block an den vorherigen anknüpft. Ein einzelner Block setzt sich im Wesentlichen aus zwei Teilen zusammen: dem sogenannten Block Header und dem Block Body.

- Block Header – das „Gedächtnis“ des Blocks

Der Block Header bildet den Kopf eines jeden Blocks und enthält zentrale Informationen, die für die Integrität und Rückverfolgbarkeit der Blockchain entscheidend sind. Er besteht in der Regel aus sechs Hauptkomponenten:- Versionsnummer – zeigt an, welche Softwareversion für den Block verwendet wurde.

- Hash des vorherigen Blocks – stellt die Verbindung zum vorherigen Block her und sichert damit die chronologische Kette.

- Root Hash (Merkle Root) – eine kompakte Zusammenfassung aller Transaktionen im Block.

- Zeitstempel – gibt an, wann der Block erstellt wurde, meist im Sekundenformat.

- Zielwert der Schwierigkeit (Difficulty Target) – bestimmt, wie schwer es ist, einen gültigen Hash zu finden.

- Nonce – eine Zufallszahl, die beim Mining verwendet wird, um durch wiederholtes Probieren einen gültigen Hash zu erzeugen.

- Block Body – der Inhalt des Blocks

Im Block Body befinden sich die eigentlichen Transaktionsdaten, also das, was in der Blockchain gespeichert wird. Diese Transaktionen müssen vor ihrer Aufnahme in den Block von sogenannten Minern oder Validatoren geprüft und bestätigt werden.

Wie viele Transaktionen in einem Block Platz finden, hängt von der Block Size ab. Sie legt fest, wie viele Daten ein einzelner Block maximal enthalten darf und begrenzt somit die Anzahl und Größe der Transaktionen, die darin gespeichert werden können. Eine weitere wichtige Kennzahl ist die Block Height: Sie beschreibt die Position eines Blocks innerhalb der Blockchain, also wie viele Blöcke ihm bereits vorausgegangen sind.

💡 Übrigens: Neue Transaktionen werden von den Teilnehmern des Netzwerks erzeugt und zunächst in einem sogenannten Mempool gesammelt. Von dort aus wählen Miner eine bestimmte Anzahl aus und fassen sie zu einem neuen Block zusammen – abhängig von der maximalen Blockgröße. Sobald ein Block erfolgreich gemined und dem Netzwerk hinzugefügt wurde, ist er Teil der unveränderlichen Blockchain-Historie.

Nachdem wir nun wissen, wie ein einzelner Block aufgebaut ist, stellt sich die Frage: Wie genau werden diese Blöcke eigentlich miteinander verbunden – und was macht die Blockchain so fälschungssicher? Dafür lohnt sich ein Blick auf das zentrale Bindeglied: die Hash-Funktion.

Hash-Funktionen

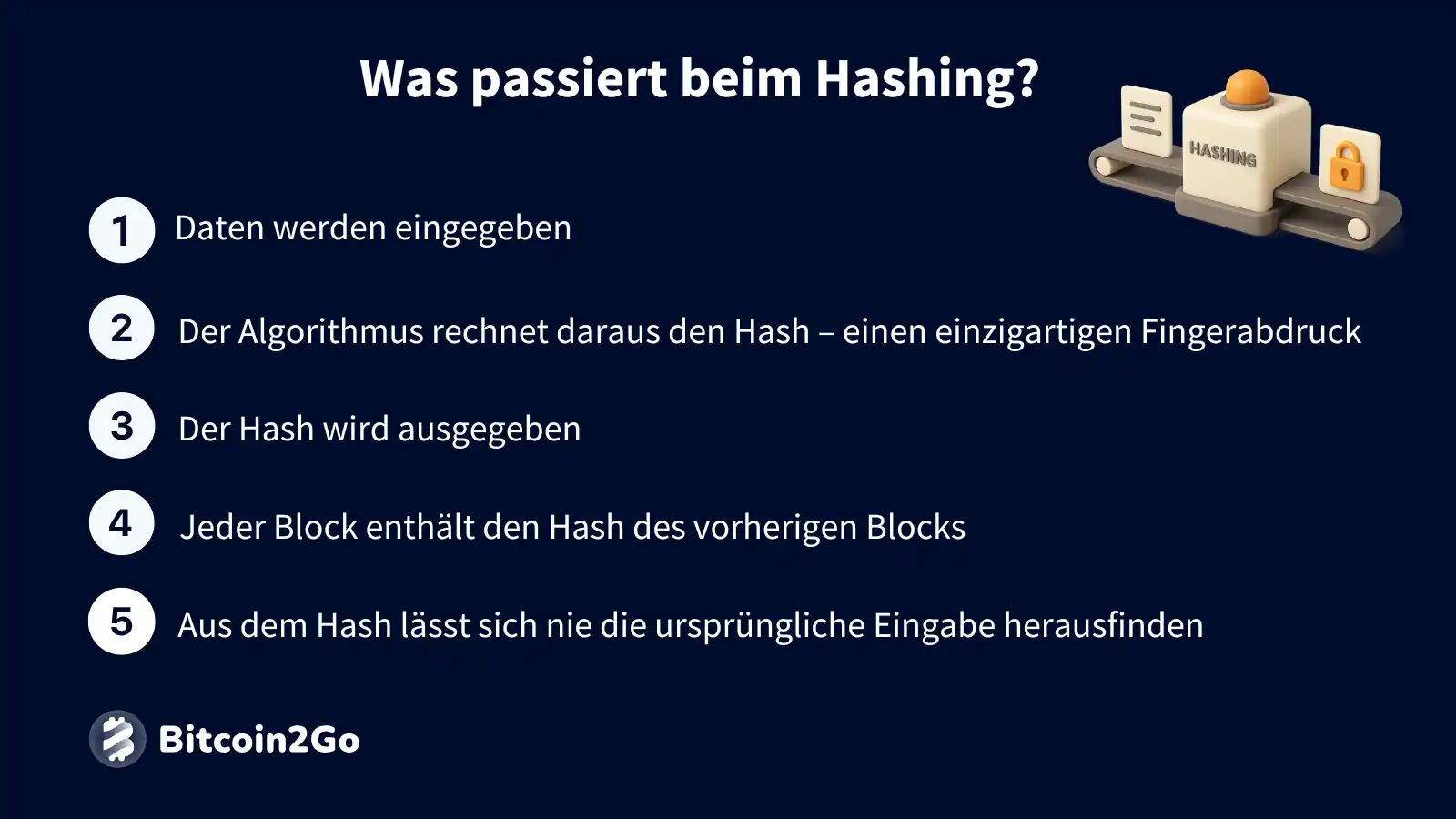

Hash-Funktionen nehmen Daten beliebiger Länge als Eingabe und erzeugen daraus einen kompakten, einzigartigen Ausgabewert – den sogenannten Hash. Dieser hat stets eine feste Länge, was die effiziente Verarbeitung und Speicherung von Daten ermöglicht. Eine der bekanntesten Hash-Funktionen ist SHA-256, die unter anderem im Bitcoin-Netzwerk eingesetzt wird.

Selbst kleinste Veränderungen an den Eingabedaten führen zu einem völlig anderen Hash-Wert. Genau dieses Verhalten macht Hash-Funktionen so wertvoll für die Sicherstellung von Datenintegrität: Wenn sich der Hash nicht verändert hat, kann man davon ausgehen, dass die zugehörigen Daten unverändert geblieben sind.

In der Blockchain wird der Hash eines Blocks nach dessen Erstellung berechnet und im Block Header gespeichert. Da jeder Block auch den Hash des vorherigen Blocks enthält, entsteht eine lückenlose und miteinander verknüpfte Kette. Wird nachträglich etwas an einem Block verändert, ändert sich auch dessen Hash – und damit automatisch der Hash des nächsten Blocks. Auf diese Weise wird jede Manipulation sofort sichtbar.

Da sich auch geringfügige Änderungen in den Eingabedaten auf den Hash-Wert auswirken, kann durch den Vergleich von Hash-Werten auf die Unversehrtheit der Daten geschlossen werden. Dabei spricht man von Datenintegrität.

Der Hash-Wert eines Blocks dient also als digitaler Fingerabdruck. Doch damit ein neu erzeugter Block tatsächlich Teil der Blockchain werden kann, braucht es mehr als nur einen gültigen Hash: Das gesamte Netzwerk muss sich darauf einigen, welche Version der Blockchain die „richtige“ ist. Genau an diesem Punkt kommen Konsensmechanismen ins Spiel.

Konsensmechanismus

Der Konsensmechanismus ist das Herzstück jeder Blockchain. Er sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmer eines dezentralen Netzwerks darauf einigen, welche Transaktionen gültig sind und wie neue Blöcke zur Blockchain hinzugefügt werden. Ohne zentrale Instanz schafft der Konsensmechanismus Vertrauen und Ordnung – gewissermaßen als gemeinsames Regelwerk für alle Beteiligten.

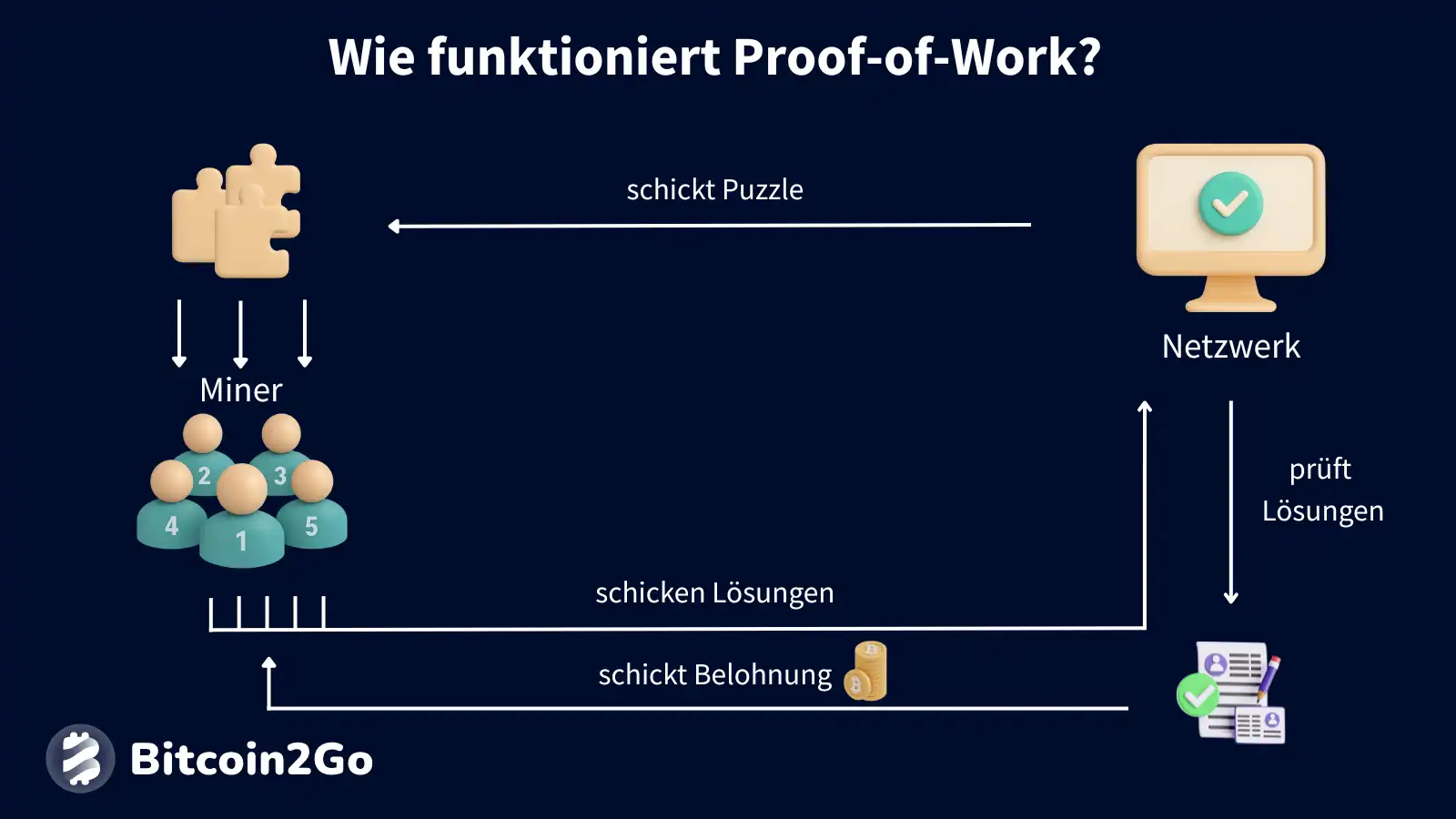

Das bekannteste Verfahren hierfür ist der sogenannte Proof-of-Work (PoW), der vor allem durch Bitcoin bekannt wurde. Bei Proof-of-Work geht es darum, dass sogenannte Miner komplexe Rechenaufgaben lösen, um neue Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen.

Die Herausforderung besteht darin, einen Hash-Wert zu finden, der bestimmte Anforderungen erfüllt – etwa eine bestimmte Anzahl an führenden Nullen. Dieser Ausgabewert lässt sich jedoch nicht gezielt steuern – man kann also nicht einfach vorhersagen, welcher Eingabewert zu einem passenden Hash führt.

Deshalb probieren die Miner unzählige Varianten aus, indem sie einen speziellen Teil der Blockdaten, die sogenannte Nonce, ständig verändern. Für jede Variante berechnen sie einen neuen Hash, bis schließlich ein Ergebnis gefunden wird, das die vorgegebene Schwierigkeitsstufe erfüllt. Dieser Prozess erfordert erhebliche Rechenleistung – genau das ist der "Work"-Teil im Proof-of-Work.

Sobald ein Miner einen gültigen Hash findet, darf er den Block offiziell zur Blockchain hinzufügen. Als Belohnung erhält er neu erzeugte Coins (z. B. Bitcoins) – den sogenannten Blockreward – sowie die Transaktionsgebühren der enthaltenen Transaktionen. Gleichzeitig gelten die Transaktionen im Block damit als bestätigt und werden dauerhaft im Netzwerk gespeichert.

💡 Das Besondere an diesem Verfahren: Die Richtigkeit des gefundenen Hashs kann von anderen Teilnehmern schnell und einfach überprüft werden – während die Berechnung selbst mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Dadurch wird es extrem schwierig, die Blockchain nachträglich zu manipulieren. Um eine Manipulation durchzusetzen, müsste ein Angreifer nicht nur die eigene Kopie ändern, sondern mehr als 50 % der gesamten Rechenleistung des Netzwerks kontrollieren – das nennt man einen „51%-Angriff“.

Neben PoW gibt es weitere alternative Konsensmechanismen:

- Proof of Stake (PoS)

Hier hängt die Wahrscheinlichkeit, einen Block erstellen zu dürfen, vom Anteil der gehaltenen Coins ab. - Delegated Proof of Stake (DPoS)

Eine Weiterentwicklung von PoS, bei der Teilnehmer sogenannte Delegierte wählen, die dann im Namen der Gemeinschaft neue Blöcke erzeugen. - Proof of History (PoH)

Eine Zeitsignatur-basierte Methode, bei der die zeitliche Abfolge von Transaktionen kryptografisch belegt wird (u. a. bei Solana eingesetzt). - Proof of Activity (PoA)

Kombination aus PoW und PoS: Miner starten mit PoW, ein Stakeholder signiert anschließend den Block. Ziel: Sicherheit von PoW, Effizienz von PoS. - Proof of Authority (PoA)

Vertrauenswürdige, bekannte Validatoren erzeugen Blöcke. Geeignet für private oder konsortiale Blockchains. - Proof of Burn (PoB)

Coins werden an unzugängliche Adressen gesendet („verbrannt“), um Beteiligung zu zeigen und Blockrechte zu erhalten.

Doch selbst wenn sich das Netzwerk auf einen neuen Block geeinigt hat, bleibt eine zentrale Frage: Woher weiß das System, dass eine Transaktion wirklich von der Person stammt, die sie angeblich getätigt hat? An dieser Stelle kommen digitale Signaturen ins Spiel – sie stellen sicher, dass Transaktionen eindeutig zuordenbar und nicht nachträglich veränderbar sind.

Digitale Signaturen

Digitale Signaturen in Blockchains sind kryptografische Techniken, die verwendet werden, um die Authentizität von Transaktionen oder Nachrichten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sie nicht manipuliert wurden.

Das grundlegende Konzept basiert auf zwei miteinander korrespondierenden Schlüsseln. Sie stellen sicher, dass eine Transaktion tatsächlich von der Person stammt, die sie angeblich ausgeführt hat – und dass sie unterwegs nicht verändert wurde. Technisch basiert dieses Verfahren auf einem sogenannten asymmetrischen Schlüsselpaar:

- Private Key

Der private Schlüssel ist streng geheim und verbleibt ausschließlich beim Besitzer. Er wird verwendet, um Transaktionen zu signieren und somit die eigene Identität im Netzwerk nachzuweisen. - Public Key

Der öffentliche Schlüssel darf frei verteilt werden und dient dazu, die Echtheit einer digitalen Signatur zu überprüfen. Mit seiner Hilfe kann jeder im Netzwerk nachvollziehen, ob eine Transaktion tatsächlich vom angegebenen Absender stammt.

Die digitale Signatur funktioniert wie ein kryptografischer Beweis dafür, dass eine Nachricht oder Transaktion tatsächlich von einer bestimmten Person stammt – und dass sie unterwegs nicht verändert wurde. Technisch basiert sie auf einem Verfahren, bei dem der private Schlüssel auf den Hash-Wert der zu signierenden Nachricht angewendet wird.

Ist eine Transaktion einmal auf diese Weise signiert, wird sie gemeinsam mit der Signatur an das Netzwerk übermittelt. Mithilfe des zugehörigen öffentlichen Schlüssels können alle Teilnehmer die Gültigkeit der Signatur überprüfen – und somit auch die Echtheit und Unversehrtheit der Transaktion.

Um die technischen Grundlagen einer Blockchain greifbar zu machen, lässt sich ihre Funktionsweise gut in einzelne Schritte gliedern. Die folgenden Punkte fassen zusammen, wie die zentralen Bausteine ineinandergreifen und das System als Ganzes ermöglichen:

- Die Blockchain besteht aus einer Reihe von Blöcken, die Transaktionen enthalten und chronologisch miteinander verbunden sind.

- Digitale Signaturen gewährleisten, dass Transaktionen eindeutig zugeordnet und nicht manipuliert werden können.

- Jeder Block setzt sich zusammen aus einem Block Header (mit Metadaten) und einem Block Body (mit den Transaktionsdaten).

- Die Blöcke werden miteinander verknüpft, indem jeder Block den Hash des vorherigen Blocks enthält – so entsteht eine unveränderliche Kette.

- Hash-Funktionen sorgen dafür, dass jede Veränderung an einem Block sofort sichtbar wird, da sie den Hash-Wert beeinflusst.

- Konsensmechanismen regeln, wie sich das Netzwerk auf den nächsten gültigen Block einigt – z. B. durch Rechenleistung (Proof of Work) oder durch Einsatz von Token (Proof of Stake).

Doch was bedeutet all das nun konkret? Wozu dieser technische Aufwand? Und welchen praktischen Nutzen bringt die Blockchain überhaupt? Genau an diesem Punkt wird deutlich, warum Blockchains so viel Aufmerksamkeit bekommen: Aus ihrer besonderen Struktur ergeben sich Eigenschaften, die in vielen digitalen Anwendungen von großem Wert sind – etwa Sicherheit, Transparenz und Dezentralität.

Eigenschaften einer Blockchain

Aus der Kombination dieser Mechanismen entsteht eine dezentrale Datenbankstruktur, die zwischen die Teilnehmer eines Netzwerkes geschaltet wird. Dieses System ermöglicht es, dass verschiedene Parteien in einem Netzwerk miteinander interagieren können, ohne auf einen zentralen Vermittler angewiesen zu sein. Dadurch können unter anderem folgende Eigenschaften entstehen:

- Dezentralität

Dezentralität in einer Blockchain bedeutet, dass die Kontrolle über das Netzwerk und die Daten nicht von einer zentralen Autorität oder Entität ausgeübt wird. Es gibt keine zentrale Instanz, die über das Netzwerk herrscht oder Entscheidungen trifft. - Transparenz

Die Transparenz bei einer Blockchain ist in der Regel hoch, da alle Transaktionen und Daten öffentlich und für alle Teilnehmer des Netzwerks einsehbar sind. Jeder kann die gesamte Transaktionshistorie der Blockchain überprüfen. - Zensurresistenz

Die Zensurresistenz einer Blockchain basiert auf unveränderlichen Regeln, die von allen Nodes im Netzwerk befolgt werden. Jeder Node validiert und speichert Transaktionen, wobei alle Nodes eine Kopie der gesamten Blockchain besitzen. - Permissionlessness

Permissionlessness bezieht sich auf die Offenheit und den freien Zugang zu einem System oder Netzwerk, ohne dass eine Genehmigung oder Erlaubnis erforderlich ist. Dies folgt dem Grundgedanken der Diskriminierungsfreiheit und Transparenz. - Pseudonymität

Obwohl Transaktionen anonym erscheinen mögen, sind sie tatsächlich pseudonym, da sie durch Adressen identifiziert werden. Wenn eine Adresse jedoch mit einer Person verknüpft ist, kann die gesamte Transaktionshistorie dieser Person nachverfolgt werden.

💡 Wichtig hierbei: Diese Eigenschaften treffen nicht zwangsläufig auf alle Blockchains zu, stellen jedoch wichtige Merkmale und Errungenschaften dieser Technologie dar. Beispielsweise ermöglichen nicht alle Blockchains ein freies Teilhabe. Dabei spricht man dann von privaten Blockchains. Ebenso gibt es Blockchains wie Monero, die nicht nur Pseudonymität, sondern vollständige Anyonymität gewährleisten.

Diese grundlegenden Eigenschaften – wie Dezentralität, Transparenz oder Zensurresistenz – sind eng mit der technischen Ausgestaltung einer Blockchain verbunden. Je nachdem, wie ein Blockchain-System aufgebaut ist, welche Zugangsrechte es bietet und wer es kontrolliert, können diese Merkmale in unterschiedlichem Maß zum Tragen kommen. Daraus ergibt sich eine zentrale Frage: Wie lassen sich Blockchains nach Aufbau und Zugang strukturieren – und worin unterscheiden sie sich?

Arten von Blockchains

Blockchain ist nicht gleich Blockchain: Je nach Einsatzbereich und Zielsetzung gibt es verschiedene Formen, von vollständig offenen, öffentlichen Netzwerken bis hin zu geschlossenen Systemen, die ausschließlich innerhalb eines Unternehmens oder Konsortiums genutzt werden.

- Öffentliche Blockchains

Diese Blockchains sind vollständig offen und für jede Person zugänglich. Jeder kann Transaktionen senden, validieren und sich am Konsensprozess beteiligen – es braucht keine zentrale Autorität. Die bekanntesten Beispiele sind Bitcoin und Ethereum. - Private Blockchains

Im Gegensatz zu öffentlichen Netzwerken sind private Blockchains nur für ausgewählte Teilnehmer zugänglich. Der Zugriff und die Teilnahme an der Validierung von Transaktionen wird durch eine zentrale Stelle oder ein Unternehmen kontrolliert. - Konsortium-Blockchains (auch: federated Blockchains)

Bei dieser Form schließen sich mehrere Organisationen zu einem gemeinsamen Netzwerk zusammen. Die Kontrolle über das Netzwerk liegt nicht bei einer einzelnen Partei, sondern wird unter den beteiligten Akteuren verteilt. - Hybride Blockchains

Hybride Blockchains kombinieren Elemente aus öffentlichen und privaten Blockchains. So können beispielsweise sensible Geschäftsdaten nur innerhalb eines geschlossenen Netzwerks sichtbar sein, während andere Informationen öffentlich einsehbar und überprüfbar sind. - Sidechains

Sidechains sind separate Blockchains, die mit einer Haupt-Blockchain verbunden sind. Sie ermöglichen es, bestimmte Funktionen auszulagern – etwa für Experimente, neue Features oder Anwendungen, die auf der Haupt-Blockchain nicht effizient abgebildet werden können.

💡 Übrigens: Nicht alle Blockchains benötigen eine eigene Kryptowährung. Plattformen wie Hyperledger Fabric oder R3 Corda konzentrieren sich auf unternehmensnahe Anwendungsfälle, bei denen Datensicherheit, Effizienz und regulatorische Anforderungen im Vordergrund stehen – ohne dass ein Token-basiertes Belohnungssystem notwendig ist.

Welche Art von Blockchain zum Einsatz kommt, hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Öffentliche Netzwerke eignen sich besonders dort, wo Transparenz und Dezentralisierung gefragt sind. Private und konsortiale Blockchains bieten sich hingegen für Unternehmen an, die mehr Kontrolle und Datenschutz benötigen.

Anwendungsfälle von Blockchains

Je nach Architektur und Zugangsmöglichkeiten erfüllen Blockchains ganz unterschiedliche Funktionen – von offenen Finanzsystemen bis hin zu unternehmensinternen Datenplattformen. Gerade ihre Fähigkeit, Informationen sicher, dezentral und transparent zu verarbeiten, macht sie für viele Branchen hochinteressant.

- Finanzwesen und Kryptowährungen

Die Blockchain verändert, wie wir mit Geld umgehen. Transaktionen lassen sich direkt zwischen zwei Parteien abwickeln – schnell, sicher und ohne Bank dazwischen. Das senkt nicht nur Kosten, sondern öffnet auch die Tür für neue Finanzmodelle. - Smart Contracts

Statt auf Papier und Unterschriften setzen Smart Contracts auf Programmcode. Sie führen sich selbst aus, sobald zuvor festgelegte Bedingungen erfüllt sind – zum Beispiel bei einer Mietzahlung oder einer Versicherungsauszahlung. Das spart Zeit, reduziert Fehler und macht Prozesse transparenter. - Sichere Datenübertragung und -speicherung

Gerade bei sensiblen Daten – etwa in der Medizin, im Recht oder im öffentlichen Dienst – ist Vertrauen entscheidend. Die Blockchain ermöglicht es, Informationen fälschungssicher und nachvollziehbar zu speichern, ohne auf eine zentrale Stelle angewiesen zu sein. - Lieferkettenmanagement (Supply Chain)

Woher kommt ein Produkt, wie wurde es transportiert, und in welchem Zustand ist es angekommen? Mit Blockchain lässt sich jede Station einer Lieferkette dokumentieren – vom Rohstoff bis zur Ladentheke. Das stärkt Vertrauen und hilft, Standards einzuhalten. - Digitale Nachweise von Qualifikationen

Bildungsabschlüsse, Zertifikate oder Berufsnachweise können auf der Blockchain gespeichert und verifiziert werden. Wer sich etwa auf einen Job bewirbt, kann so ganz einfach belegen, was er oder sie wirklich kann – ohne aufwendige Echtheitsprüfungen. - Selbstbestimmte digitale Identitäten

In der digitalen Welt brauchen wir oft einen Nachweis: Wer sind wir? Wofür dürfen wir Zugang bekommen? Mit Blockchain-basierten Identitäten können Nutzer ihre Daten sicher speichern und gezielt weitergeben – ohne dass zentrale Plattformen alles mitlesen.

Auch wenn diese Liste bereits eine Vielzahl spannender Einsatzmöglichkeiten zeigt, kratzt sie nur an der Oberfläche. Blockchain kann überall dort sinnvoll eingesetzt werden, wo Daten sicher, nachvollziehbar und unveränderlich gespeichert oder zwischen mehreren Parteien geteilt werden müssen – ganz ohne zentrale Instanz.

Besonders geeignet ist sie für Anwendungen, bei denen Vertrauen, Transparenz und Automatisierung eine zentrale Rolle spielen. Ob in der Verwaltung, im Gesundheitswesen, im Energiemarkt oder in neuen Formen der Zusammenarbeit: Die Technologie bietet viel Potenzial – wenn sie gezielt und durchdacht eingesetzt wird.

Herausforderungen und Einschränkungen

Wir haben bereits über die zahlreichen Vorteile gesprochen, die sich aus der Implementierung kryptografischer Konzepte ergeben. Blockchains sind jedoch kein Allheilmittel und unterliegen auch gewissen Einschränkungen.

- Skalierbarkeit

Ein zentrales Problem vieler Blockchains ist ihre begrenzte Verarbeitungskapazität. Netzwerke wie Bitcoin oder Ethereum können nur eine begrenzte Anzahl an Transaktionen pro Sekunde abwickeln. In Zeiten hoher Auslastung führt das zu Verzögerungen und steigenden Gebühren – ein echtes Hindernis für die Massenanwendung. - Mangelnde Interoperabilität

Viele Blockchains funktionieren in sich geschlossen – doch der Austausch zwischen unterschiedlichen Netzwerken ist oft schwierig. Diese mangelnde Interoperabilität erschwert es, Daten und Werte nahtlos zwischen verschiedenen Plattformen zu übertragen und hemmt so die Entwicklung eines vernetzten, digitalen Ökosystems. - Risiken der Zentralisierung

Auch wenn Dezentralität das Grundprinzip von Blockchains ist, zeigt die Praxis: In manchen Bereichen können sich zentrale Strukturen wieder einschleichen. Etwa wenn Mining-Leistung in wenigen Händen liegt oder bestimmte Gruppen überproportionalen Einfluss auf die Weiterentwicklung eines Netzwerks haben.

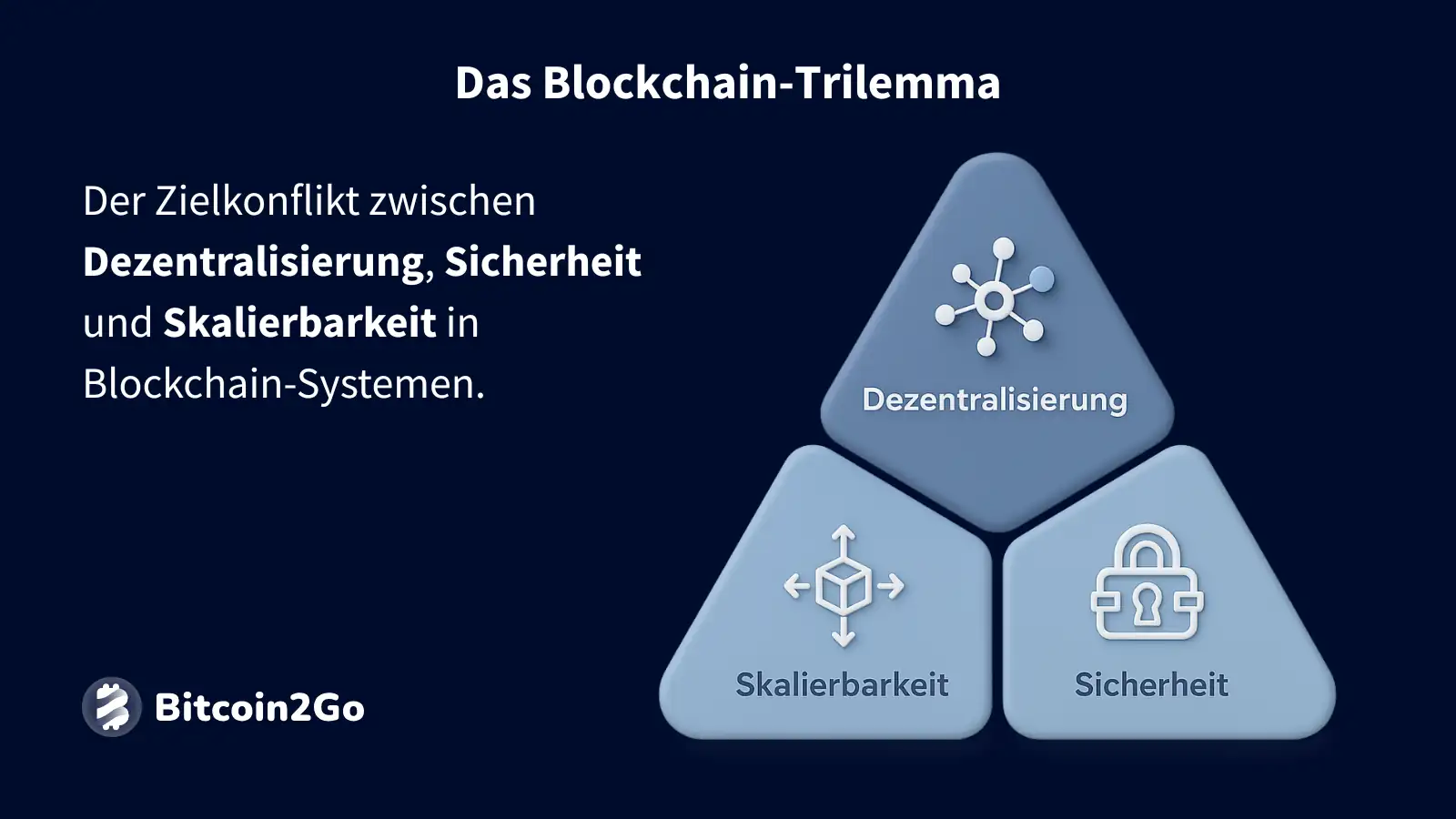

Die größte Herausforderung besteht im Überwinden des Blockchain-Trilemmas. Das Blockchain-Trilemma besagt, dass es schwer ist, gleichzeitig Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralisierung in einer Blockchain zu maximieren. Verbesserungen in einem Bereich sind meist mit Kompromissen in den anderen beiden verbunden.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden in den letzten Jahren verschiedene Lösungsansätze entwickelt. Dazu zählen unter anderem sogenannte Layer-2-Lösungen wie das Lightning Network bei Bitcoin oder Rollups bei Ethereum. Sie verlagern einen Teil der Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain und entlasten so das Netzwerk. Auch neue Konsensmechanismen und alternative Blockchain-Architekturen – etwa Sharding, BlockDAGs oder sogenannte Bridges zur Verbesserung der Interoperabilität – gehören zu den Ansätzen, die derzeit erprobt werden.

Doch trotz aller Fortschritte gilt: Jede dieser Lösungen bringt eigene Kompromisse mit sich – sei es in Bezug auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit oder technologische Komplexität. Das Streben nach einem optimalen Gleichgewicht bleibt also weiterhin eine zentrale Herausforderung der Blockchain-Entwicklung.

Bekannte Blockchains im Überblick

Seit dem Start von Bitcoin im Jahr 2009 hat sich die Welt der Blockchain-Technologie rasant weiterentwickelt. Heute existieren zahlreiche Netzwerke mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten – von digitalem Geld bis hin zu dezentralen Anwendungen und Finanzdiensten.

Bitcoin

Als erste und bekannteste Blockchain ist Bitcoin (BTC) das Fundament der gesamten Krypto-Welt. Basierend auf dem Whitepaper von Satoshi Nakamoto aus dem Jahr 2008 verfolgt Bitcoin das Ziel, ein dezentrales Peer-to-Peer-Zahlungssystem zu sein – unabhängig von Banken oder staatlicher Kontrolle.

Bitcoin wurde ursprünglich als Peer-to-Peer-Zahlungssystem konzipiert, das ohne zentrale Instanzen auskommt. Technisch basiert es auf einer besonders stabilen und einfachen Struktur: Die Bitcoin-Blockchain setzt konsequent auf Proof-of-Work als Konsensmechanismus, was sie zwar energieintensiv, aber auch extrem sicher gegen Manipulation macht. Ein zentrales Merkmal ist das begrenzte Angebot: Maximal 21 Millionen Bitcoins können jemals existieren – fest im Code verankert.

Ethereum

2015 brachte Ethereum (ETH) eine neue Dimension in die Blockchain-Welt: Nicht nur digitales Geld, sondern auch Smart Contracts – also selbstausführende Verträge – sind hier möglich. Damit wurde Ethereum zur Grundlage für unzählige dezentrale Anwendungen (DApps) und den gesamten DeFi-Sektor.

Im Gegensatz zu Bitcoin versteht sich Ethereum nicht nur als digitales Zahlungssystem, sondern vor allem als Plattform für dezentrale Anwendungen. Herzstück ist die sogenannte Ethereum Virtual Machine (EVM).

Damit diese Verträge auch auf externe, reale Informationen reagieren können – etwa Börsenkurse, Wetterdaten oder Wahlergebnisse – kommen sogenannte Oracles ins Spiel. Sie stellen die Verbindung zwischen der Blockchain und der Außenwelt her und erweitern so die Einsatzmöglichkeiten von Smart Contracts erheblich. Diese Flexibilität hat Ethereum zum Fundament für ganze Ökosysteme wie DeFi (Decentralized Finance), NFTs und DAOs gemacht.

Solana

2020 wurde Solana (SOL) veröffentlicht und hat sich schnell als High-Speed-Alternative zu Ethereum etabliert. Die Plattform punktet vor allem mit ihrer enormen Transaktionsgeschwindigkeit (bis zu 50.000 pro Sekunde) und geringen Gebühren.

Solana wurde mit dem Ziel entwickelt, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit in den Vordergrund zu stellen – zwei Punkte, bei denen klassische Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum an ihre Grenzen stoßen. Möglich wird das durch einen innovativen Konsensansatz: Solana kombiniert Proof-of-History mit Proof-of-Stake, was es ermöglicht, tausende Transaktionen pro Sekunde abzuwickeln – bei gleichzeitig niedrigen Gebühren.

Häufige Fragen (FAQ) rund um Blockchains

-

Was ist die Blockchain einfach erklärt?

Die Blockchain ist eine digitale, dezentrale Datenbank, in der Informationen in einzelnen Blöcken gespeichert und fälschungssicher miteinander verkettet werden. Durch kryptografische Verfahren ist sie besonders manipulationssicher und transparent. -

Was ist ein Beispiel für eine Blockchain?

Ein bekanntes Beispiel ist Bitcoin – eine Blockchain, die als digitales Zahlungsmittel ohne zentrale Bank funktioniert. Auch Ethereum ist weit verbreitet und erlaubt zusätzlich sogenannte Smart Contracts, also automatisch ablaufende Verträge. -

Wer verwaltet die Blockchain?

Eine Blockchain wird gemeinschaftlich von allen Teilnehmern im Netzwerk verwaltet – es gibt keine zentrale Instanz. Die Entscheidungen über neue Daten oder Transaktionen trifft das Netzwerk über sogenannte Konsensmechanismen. -

Wer hat Zugriff auf die Blockchain?

Bei öffentlichen Blockchains wie Bitcoin oder Ethereum kann jeder weltweit teilnehmen, Transaktionen einsehen und mitwirken. Bei privaten Blockchains hingegen bestimmt eine zentrale Instanz, wer Zugriff erhält.